年が明けたと思ったら小正月も終わり、あっという間にお正月ムードは抜けて通常モードとなっているのではないでしょうか。

寒さに身体が縮こまり、動きも少なくなってしまいがちな時期ですが、自然や動植物、先人たちの思いに触れ、「IeNiwa季節めくり」と一緒に季節を巡ってみませんか。

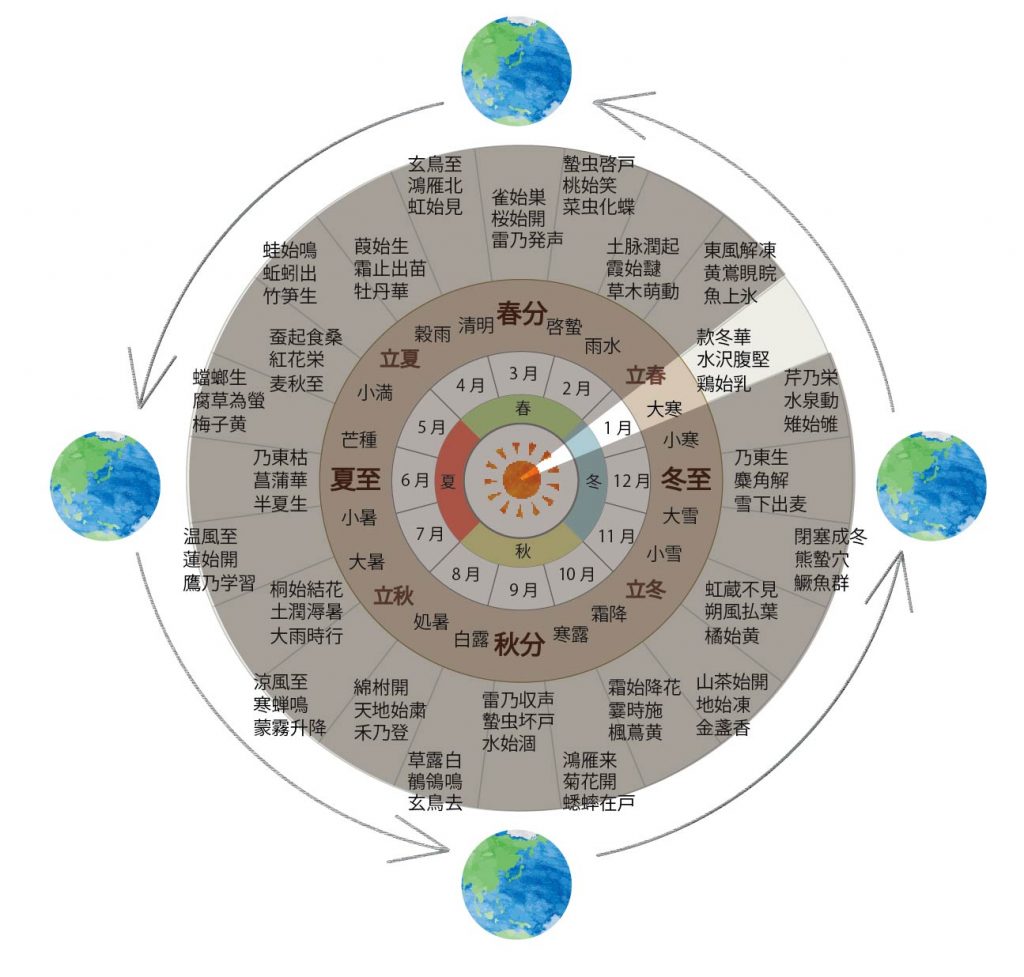

季節は「大寒」を巡りました。

《二十四節気》のひとつ大寒(だいかん)は冬の節気、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒と、冬の最後を締めくくる節気となります。

寒さがさらに厳しくなり、1年中で最も寒い時季です。

小寒に入ることを「寒の入り(かんのいり)」、大寒が終わることを「寒の明け(かんのあけ)」と呼びます。

小寒から立春までの30日間を寒の内(かんのうち)といい、大寒はそのまん中にあたります。

寒の内は、1年でもっとも寒い時期ですので、各地で最低気温を記録するのもこの頃と言われていますが、それは、春に向けエネルギーをたくわえる大切な季節でもあるのです。

大寒が終わると、春の始まり「立春」を迎えます。

二十四節気においては、旧暦の1年の始まりは立春。

その前日、大寒の最終日は現在の大晦日といった日でした。

今も残る節分の豆まきなどの行事は、新年を迎えるための行事なのですね。

「春隣り(はるどなり)」という季語があるのをご存知ですか?

もうすぐそこまで春が来ているという意味の冬の季語です。

たとえ寒さが厳しい日にも、太陽の光は強さを増していきます。

寒さこたえる真冬の時期にもかすかな春の兆しに目を向けて、暖かな季節に思いを馳せる素敵な言葉ですね。

「三寒四温」という言葉のように、寒い日が三日続くとその後の四日は暖かくなり、まだまだ寒いながらも、寒さの中にも少しずつ春の気配を感じるように。

これからは、日が次第に長くなり、少しずつ暖かくなっていきます。

季節は滞ることなく巡ってゆくのですね。

大寒の《七十二候》

初候:款冬華(ふきのはなさく) 1月20日〜1月24日頃

次候:水沢腹堅(さわみずこおりつめる) 1月25日〜1月29日頃

末候:鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) 1月30日〜2月2日頃

ひとつずつ見ていきましょう。

《款冬華(ふきのはなさく)》1月20日〜1月24日頃

凍てついた地面に蕗の花が咲き始める頃。

地面には雪が積もり、強い寒さが襲ってくる時期ですが、草花は春に向けて着実に動き出しています。

款冬とは蕗のことで、その花茎を蕗の薹といいます。

冬に黄色の花を咲かせるところから、冬黄 (ふゆき) がつまって「ふき」になったと言われます。

厳しい寒さの中、そっと黄色いつぼみを出す蕗の薹。

雪解けを待たずに顔を出す春の使者で、凍てつく地の下では、春の支度が着々と進んでいます。

蕗の薹の芽吹きは、春の足音を感じさせるニュースとしても報じられますね。

蕗の薹は、春一番に最も早く食べることができる山菜で、野山や道端など、日当たりの良い場所に自生します。

「春の皿には苦みを盛れ」とは、先人の言葉。

独自の香りとほろ苦さがあり、カロテン・ビタミンB1・カリウムを含む蕗の薹は、冬の間におとろえた体を目覚めさせてくれます。

冬ごもりから出てきた熊が、まず最初に口にするのも、この蕗の薹と言われています。

蕗の薹の食べ頃は、花が開く前のつぼみのとき。

つぼみが固く閉じて締まりのある、小ぶりのものがおいしいとされています。

独特な香りと苦味がたっぷり味わえる蕗味噌や天ぷらなどでいただき、早春の味を堪能しましょう。

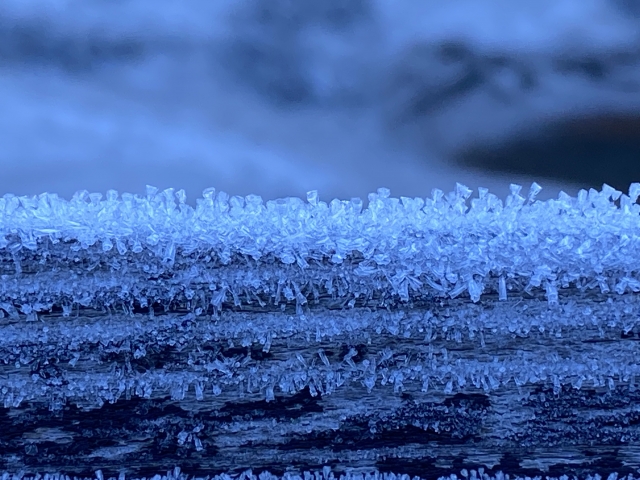

《水沢腹堅(さわみずこおりつめる)》1月25日〜1月29日頃

沢を流れている水も寒さに凍り、厚く張りつめる頃。

池や沼の水面の氷は、溶けたり凍ったりを繰り返しながら厚みを増していきます。

この時期に、一年での最低気温の記録がでることが多く、氷点下に達する地域も多くみられます。

氷瀑(ひょうばく)という季語があるように、滝の水すら凍ります。

昔から日本では、この寒気を利用して様々な食べ物を仕込んできました。

「寒仕込み」といって、寒気を利用した食べ物(凍り豆腐、寒天、酒、味噌など)を仕込むのに最もよい時期とされています。

寒の時期の、手が切れるほど冷たい水は「寒の水」と呼ばれ、清らかで霊力があると考えられていました。

寒の水はとても冷たくて雑菌が繁殖しにくいため、汲み置きをして料理や仕込みに使っていたそう。

特に、味噌やしょうゆ、酒の仕込みに寒の水を使うと、雑菌が繁殖しにくいうえに発酵がゆっくり進んで味に深みが出るといわれています。

現代でも「寒仕込み」と銘打たれたものは、この時期に仕込まれた逸品と言えます。

自分で手作り味噌を作りたい方は、寒の時期に寒の水で仕込むのがおすすめです。

《鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく)》1月30日〜2月2日頃

鶏が春の気を感じ、たまごを産み始める頃。

「とやにつく」は、鶏が産卵のために鳥屋にこもる。 すなわち鳥が卵を産むという意味です。

今は季節を問わず店頭に並ぶため、旬の感覚は希薄ですが、卵の旬は2~4月です。

自然な状態の鶏は、日照時間が長くなるにつれ、産卵率が上がっていくため、春から夏にかけてたくさん卵を産みます。

春の卵は、母体の中でゆっくり時間をかけて成熟していくため、栄養価が高くなるといわれています。

ただし、これは有精卵の場合のみで、無精卵は一年中、味わいや質に変化はありません。

鶏特有の甲高い鳴き声は、朝の訪れを知る手だてとされてきました。

夜明けを知らせる様に大きな声で鳴くことから「明告鳥(あけつげどり)」の異名も持っています。

「一番鳥 = 明け方に最も早く鳴く鶏」は、丑の刻(午前2時) 「二番鳥 = 夜明けに一番鳥の次に鳴く鶏」は、虎の刻(午前4時)に鳴く とされ、農家のお嫁さんはその声を聞いて起き出し、竃を炊きつけ、朝の準備をしたそうです。

これまた、随分早起きですね。

かつては時を告げる鳥として神聖視されてきた鶏。

そんなことからも、鶏は長い冬の終わりを告げるのにふさわしい動物と言えそうです。

大寒についてお話をしてきましたが、この候で、七十二候は締めくくられます。

立春からは「東風氷を解かす」という第一候から、季節が巡り始めます。

ようやく春がやってきますね。