この日を境に暑さが日に日に厳しくなり、夏の暑さが本格的になってくる頃とされています。

この小暑から立秋になるまでが暑中見舞いの時期となりますが、暑さをねぎらうご挨拶なので梅雨明けがまだの時は、明けてから出した方がよいようです。

ちなみに、立秋以降は残暑見舞いとなります。

③水が濁ってきたら、ほおずきを取り出しボールなどに入れて、破れないようにやさしく流水で洗い流します。

(直接水がほおずきに当たらないようにします)

残った部分がある場合は、やわらかい歯ブラシなどでやさしく叩くようにして取り除いてください。

葉脈は、オレンジの色素が少し残っていますが、乾燥するにつれて自然な生成り色に変化していきます。

気になる場合は漂白剤に浸けておくと、葉脈だけ白くなります。

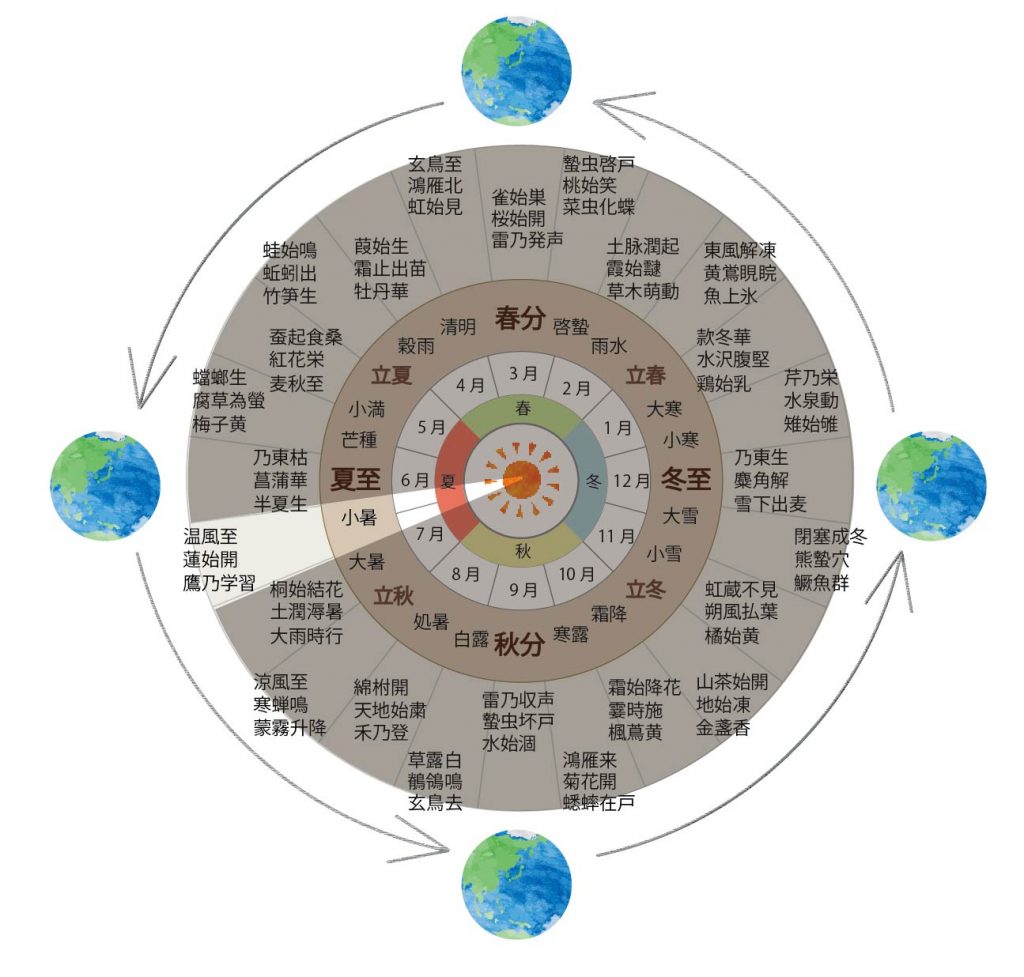

小暑の《七十二候》

初候:温風至(あつかぜいたる) 7月7日~11日頃

次候:蓮始開(はすはじめてひらく) 7月12日~16日頃

末候:鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)7月17日~21日頃

《温風至(あつかぜいたる)》

そろそろ梅雨が明ける時期にあたり、徐々に温かい南風が吹いてくる頃です。

この南から吹く風が熱気を運んできて、暑さや湿度がぐんと増してきます。

この風は「白南風(しろはえ・しらはえ)」と呼ばれているそうです。

温かさを感じる程度の爽やかなもので、まだ酷暑の最中に吹く暑い風とは違うものになります。

湿り気を含む暖かな空気が多く流れ込んで雷雲が多く作られるために、雷雨や突風が起こることも増える時期ですのでお気を付けください。

《蓮始開(はすはじめてひらく)》

各地の池や沼で蓮の花が咲き始める頃です。

夜明けと共に水面にピンクや白の花を咲かせ昼には閉じてしまいますので早朝にしか見ることが出来ないそうですよ。

「早起きは三文の徳」ですね。

蓮は、最も古い植物のひとつで、およそ1億4000万年前にすでに地球上に存在していたといわれているそうです。

2千年以上地中に眠っていた蓮の種子が造成工事のために水に触れ、1973年に発芽して開花したというロマンある植物です。

「古代蓮(行田蓮)」と名付けられたその蓮は大切に育てられ、行田市の「古代蓮の里」のシンボルとなっているそうです。

《鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)》

鷹のひなが、狩りの方法を覚え、独り立ちに備える巣立ちの頃です。

日本には22種の鷹がいるとのことで、日本全国の平地から山地の森林で繁殖しているそうです。

秋や冬には、人里や農耕地の近くの林でも見ることができるそうですよ。

《五節句 七夕(しちせき) 7月7日》

縁起の良い「陽数」とされる奇数が連なる7月7日の夕べに行われるため「七夕の節句」といいます。

七夕は、中国伝来の「七夕伝説(星伝説)」と「乞巧奠(きっこうでん)」(七夕伝説の織姫と彦星の逢瀬を祝い、織姫にあやかり機織りなどの技芸の上達を願い、巧みになるように乞う祭り)が変化し、日本古来の「棚機つ女(たなばたつめ)」の伝説(神様を迎えるために水辺に設けた機屋に入り、棚機(たなばた)と呼ばれる機織り機で神様に捧げる神御衣(かんみそ)を織りあげる女性の話)が由来で「しちせき」が「たなばた」と読むようになり、さらにお盆前の清めの風習(旧暦のお盆は7月15日なので、7月7日はお盆の準備をする頃にあたり、お盆前に身を清めたり、井戸をさらって梅雨どきにたまった不浄を清めるなどの習わし)などが結びついて、現在のかたちとなったといわれています。

有名なのは、「 織姫 」と「 彦星 」、中国の「 織女 (しょくじょ)」と「 牽牛(けんぎゅう) 」のお話で、天帝が夫婦にさせた 機(はた)を織る娘と牛飼いが、あまりに仲が良く、仕事をしないので、怒った天帝が天の川を隔てて別々にさせてしまい、年に一度だけ逢うことを許したというものですね。

人々は「織りひめさまのように、はた織りやおさいほうが上手になりますように」と、野菜やくだものをそなえて、おまつりをするようになりました。

後には、貴族たちが短歌を書くための短冊に願い事を書き、それが時が流れるにつれて変化して、江戸時代には詩歌や手習いの上達を願うようになったとのことです。

「七夕」「七夕祭り」「七夕様」、笹を用いて行事をすることから、別名「笹の節句」とも呼ばれています。

朝顔の花は中国名「牽牛」(彦星のこと)ということから、7月7日を中心に朝顔市も開かれます。

由来となる伝説のいずれも、祈りや願いがテーマとなっていて、それを具現化したものが七夕飾り(笹飾り)です。

笹竹は天の神様が依りつくところ(依り代)とされているので、願いを込めた飾りものを笹竹につるし、天に向かって掲げるというわけです。

こうして七夕の由来をたどると、「何が欲しい」「どこへ行きたい」といった欲望ではなく、習い事や勉強といった物事の上達、自分の努力で成し遂げられる夢や目標を願うものなのですね。

その他には、「無病息災」や「家内安全」、「織姫」や「天の川」といった七夕にちなんだこと、和歌などが相応しいとされているそうですよ。

元々「七夕」は、「6日の夜から7日の朝」にかけて行われていたとされていて、「七夕飾り」は6日の夕方に飾って、7日の夜には取り込むのが本来のしきたりともいわれているようですね。