・入浴後に重曹を溶かしたお湯に風呂桶(ふろおけ)や椅子などを一晩つけ置きしておけば、スポンジで軽くこするだけで汚れを落とすことができますよ。

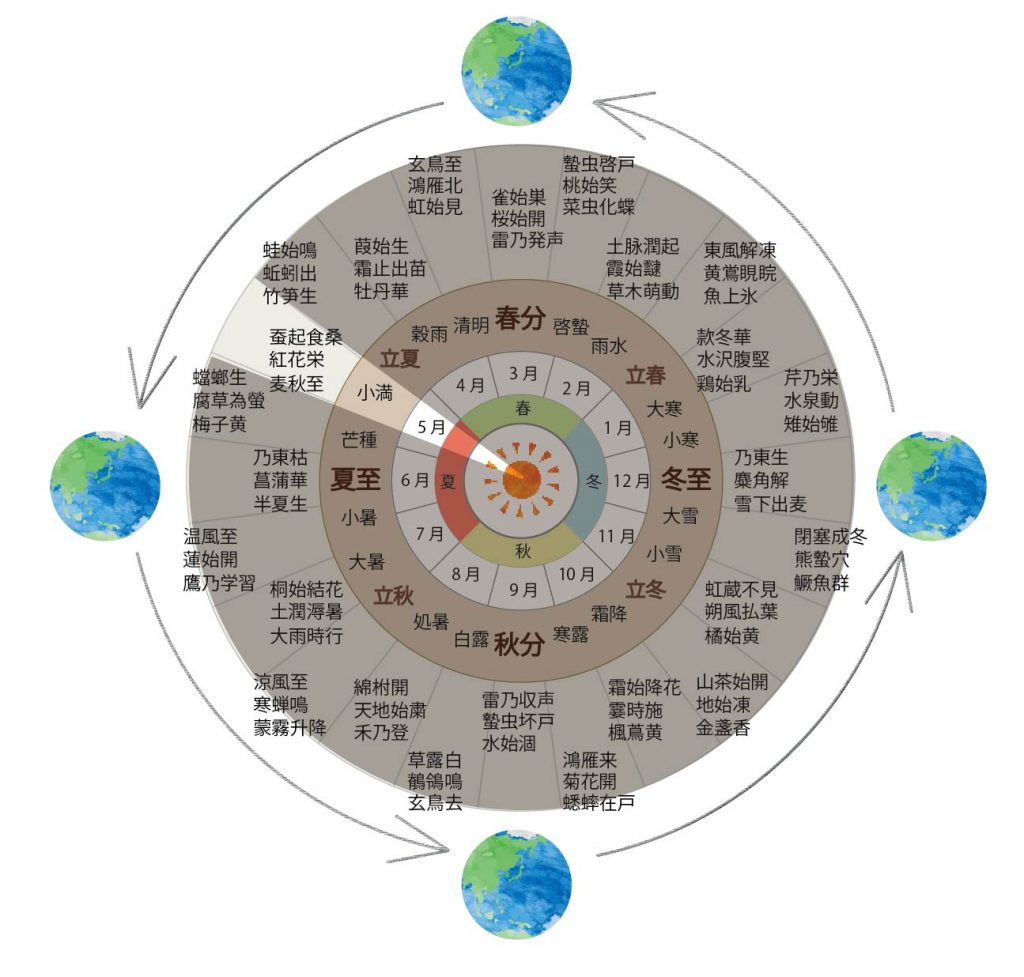

小満は、いのちが次第に成長し、天地に満ち始める頃です。

温暖で安定した気候の中で、草木や花々、鳥、虫、獣、そして人も、日を浴びて輝く、初夏の気持ちのいい季節といえるでしょう。

春の気候から少しずつ暑さも感じられるようになり、少し汗ばむような陽気の日もでてきます。

そして、この季節には麦の穂が育ち、田植えの準備が始まります。

秋にまいた麦などの作物が実る時期であり、農家が「小さく満足する」ことから「小満」と呼ぶようになったという説や、これからだんだんと満ちてくるという意味で、小と言う字があてがわれて小満となったという説もあります。

この季節には、数日間にわたって梅雨のような、ぐずつく空模様が続くこともあります。

これは本格的な梅雨になる前の、「走り梅雨」「梅雨の走り」と呼ばれる天候です。

それが明けると一旦陽気が戻り、そのあとに本格的な梅雨の季節が巡ってきます。

暮らしに目を向けると、6月1日は衣替えですね。

制服や冬服を夏服へと切り替える日です。

もともとは中国から伝わった宮中行事の「更衣(こうい)」を起源としています。

平安時代はこの日を境に夏装束へと切り替え、江戸時代には武士の衣替えはなんと年に4回になったとか。

明治時代に洋装となり、再び年2回に戻ったそうです。

政府は夏服への切り替えを6月1日に、冬服への切り替えを10月1日と定め、それが今日まで続いているのです。

歴史ある暮らしの行事なのだと驚いてしまいますね。

オフシーズンの衣類をしまい込むのではなく、すべての衣類をクローゼットに収納。

(※掃除目的のみの場合は、入浴後にカップ1杯の重曹を足します。)

小満の《七十二候》

・初候:蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) 5月21日〜5月25日頃

・次候:紅花栄(べにばなさかう) 5月26日〜5月30日頃

・末候:麦秋至(むぎのときいたる) 5月31日〜6月4日頃

《蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)》

蚕の語源は「飼い蚕(かいこ)」。

何千年もの間、人間に飼われ続けてきた昆虫です。

蚕は「カイコガ」という蛾の幼虫ですが、「お蚕様」と呼ばれるほど、農家にとっては貴重な収入源でした。

そのため、数え方も牛や馬と同じ一頭二頭と数えたそうです。

桑の新芽が伸び始める時期に合わせて蚕を孵化させると、昼も夜も音を立ててひたすら食べ続けるのだとか。

蚕の繭から取れる絹糸は、高級着物の材料になるだけでなく、貴重な輸出品として日本経済を支え、かつては日本中どこでも桑畑や蚕が見られました。

《紅花栄(べにばなさかう)》

紅花の花が咲きほこる頃です。

染色の材料や口紅、頬紅などの化粧品、食用油として利用される紅花は、日本には中国の呉(くれ)を経て伝来したもので、「呉の藍(染料)くれのあい」が変化し「紅(くれない)」となり、転じて紅花となったそうです。

「紅」はもともと色の名前ではなかったのですね。

先人たちがどの様に色に名前を付けていったのかを、こうして調べてみるのも面白そうです。

紅花の花は黄色ですが、何度も染め重ねることで鮮やかな紅色が生まれます。

かつて山形県や千葉県は紅花の産地で、盛んに栽培されていましたが、化学合成による染色が可能になったことから衰退してしまいました。

染料にするには咲き始めがよいので、外側の黄色いものからこまめに摘んでいきます。

そこから「末摘花(すえつむはな)」とも呼ばれています。

紅花は棘が鋭く、朝露にあたって少しでもやわらかくなっている早朝に摘むのだそうですよ。

《麦秋至(むぎのときいたる)》

麦の穂が実りのときを迎える頃です。

麦は冬に種を蒔いて年を越し、この頃から収穫が始まります。

この時期を「麦秋(ばくしゅう/むぎあき)」「麦の秋」といい、初夏の季語になっています。

初夏なのに秋というのは、米が実る秋、実りの季節になぞらえて「実りのとき」という意味だからです。

刈り取りを待つ麦畑は一面黄金色。

麦秋の時期に穂を揺らして吹きわたっていく風を「麦風」あるいは「麦の秋風」といいます。

大麦の「芒(のぎ)」と呼ばれる長いひげのような部分が日を浴びて風にそよぐその光景は、私たちにとっては癒される美しい風景のひとこまかもしれませんが、農家の方にとっては、ほっとするものなのでしょうね。