5月は太陽が顔を出す日が少なく、体調を崩されたという方も多かったのではないでしょうか。

6月に入り、梅雨入りするまで、少しでも太陽の光を浴びたいものですね。

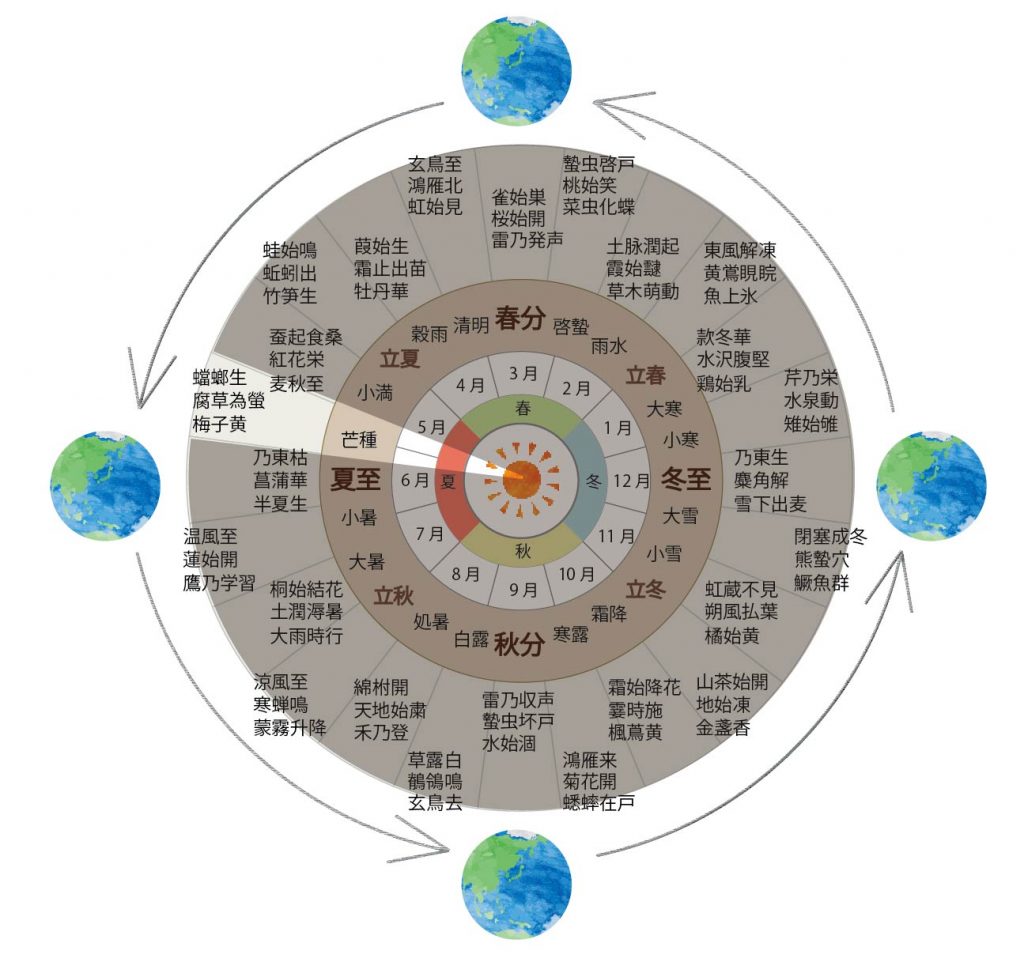

季節は芒種へと巡りました。

《二十四節気》のひとつ芒種(ぼうしゅ)は夏の節気、立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑の第3番目の節気となります。

「芒種」は稲や麦などの穂の出る植物の種をまく頃を意味します。

ですが、二十四節気は日本の季節感とは、ずれが生じるため、実際には蒔き終えていて、育てた苗を田植えする時期となります。

「芒」は「のぎ」と読み、イネなどの穂先にある針のような部分を言います。

現代では田植え機で田植えを効率よくできるようになりましたが、以前は人の手で植えるという大変な作業でしたね。花笠姿の早乙女が田の神様に豊作を祈って田植えをするならわしは今でも続いています。

爽やかな初夏の陽気はだんだんと影をひそめ、湿り気のある蒸し暑い日が増えてくる頃です。

《稽古はじめ》

芸事の世界では、6歳の6月6日に稽古はじめをすると上手になると言われているそうです。

数を指折り数えると、「6」は小指が立ちますね。

だから「子が立つ」のは縁起がいいからとか。

ならば、66歳の6月6日もよいかもしれませんね?!

「子」ではないですけれどw

新しい芸や知識を学び始める初心者、という意味で。

いくつになっても、新しいことを始めるということは、出会いやきっかけがあって、わくわくする暮らしにもつながりそうです。

【IeNiwa時間~梅しごとを愉しみ夏バテ対策も万全♪~】

「家」と「庭」を合わせて愉しむ豊かな暮らし=IeNiwa Style

そんな暮らしの中に季節感を彩るようなひとときを過ごすヒントをご紹介します。

「梅しごと」の季節です。

毎年恒例の仕込みが「この季節だけの味」となって、「家族の思い出」の中につながっていったりしたら嬉しいですね。

梅に含まれるクエン酸が疲れたときに溜まってしまう乳酸を分解する働きがあるため、疲労回復を助け、夏バテで弱った身体に最適な効果をもたらすといわれています。

簡単に始められて続けやすい「梅しごと」からはじめてみませんか。

【梅シロップ(青梅漬け)】

梅仕事の中でもいちばん手軽な梅シロップ。

すっきりとした甘みと芳醇な香りが特徴です。

材料 (作りやすい分量)

熟す前の硬い青梅 … 1㎏

氷砂糖 … 1㎏

※氷砂糖は、砂糖としての純度が高く、ゆっくり溶けるので、梅の成分がしみだしてくる速度とバランスがいいと言われています。

りんご酢…大さじ1~5

※酸味はお好みで調整してください。

入れなくても大丈夫ですが、少量の酢を入れることで梅からエキスを出すための呼び水にもなります。

保存瓶 … 3~4L容量のもの

※きれいに洗った瓶を熱湯やアルコールで殺菌してよく乾かしておきましょう。

①青梅をよく洗い、たっぷりのお水(2リットル以上)に漬けてアク抜きをします。

青く硬い実は1時間が目安です。

②ざるなどにあげ、水気をよく切ります。

キッチンペーパーなどでしっかりとふき取り、乾かしてください。

③梅の黒いヘタを1つずつ取り除きます。

爪楊枝や竹串などで軽く差し込むとポロっと取れるのが気持ちいいです。

④瓶の底に氷砂糖を少し広げ入れ、ある程度の量を交互に入れていきます。

梅に傷がつかないように丁寧に入れてあげてくださいね。

一番上に氷砂糖がかぶるように調整してください。

りんご酢を入れる場合は、ここで上からまわしかけます。

⑤冷暗所で保存して、砂糖が溶けきるまでは、1日に数回瓶をゆすって全体を混ぜます。

1週間から10日で出来上がりです。

※10日目頃までには、シロップから梅の実を取り除いてください。

【梅シロップの保存方法】

密閉容器に入れて冷蔵庫で保存します。

長期保存をしたい場合は、梅シロップから実を取り出した後、目の細かい布でこしてから、弱火で15分くらい火にかけます。

アクをすくいながら沸騰しないよう注意してください。

火を止めて冷ましたら密閉容器に入れておけば1年は保存できるといわれています。

でも、美味しいので、すぐになくなってしまいますねw

また、氷砂糖ときび砂糖を半量ずつにしたり、シナモンスティック 1~2本、クローブ10~15粒くらい、カルダモン10~15個くらいをお好みで一緒に漬け込む「スパイス梅シロップ」に挑戦するのもいいですね。

キリっと爽やかな味わいになります。

※スパイスは梅の実と一緒に取り出して保存してください。

【黄梅ジャム】

完熟した梅を使って、きれいな色と芳醇な香りをジャムにしてギュッと閉じ込めましょう。

・完熟した梅(黄梅) … 1㎏

・砂糖 … 800g(梅重量の70~90%)

・保存びん…150~120ml容量のもの数個に小分けすると保存がしやすいです。

全体が黄色がかった完熟したものを用意します。

①梅をよく洗い、たっぷりのお水(2リットル以上)に漬けてアク抜きをします。

30分~1時間が目安です。

②爪楊枝や竹串などでヘタを除きます。

③梅をホウロウまたはステンレスの鍋に移して、砂糖を加えてまぶします。

④水カップ1/2を回しかけ、中火にかけて煮立たせます。

⑤アクが出たら、丁寧に取ります。

種がはずれてトロリとしてくるまで煮たら、種を取り除きます。

⑥きれいに洗った瓶を熱湯やアルコールで殺菌してよく乾かしてから温めておき、ジャムが熱いうちに入れてふたをします。

逆さにして冷まし、空気を抜いて保存性をよくします。

※冷めると程よいとろみがつきますので、ジャムは軽くとろみが出たくらいで、まだサラッと柔らかいうちに火を止めましょう。

しっかりとろみがつくまで煮詰めてしまうと、冷めてから堅くなって口当たりが悪くなってしまいます。

ジャムは、つくってすぐに食べられます。

密閉した状態で室温で約1年間保存可能。

開封後は冷蔵庫に移し、1か月以内に食べきりましょう。

初候:螳螂生(かまきりしょうず) 6月5日~10日頃

次候:腐草為蛍(ふそうほたるとなる)6月11日~15日頃

末候:梅子黄(うめのみきなり) 6月16日~20日頃

カマキリが卵から孵化する頃です。

気温が上がり湿度が高まって作物の病虫害が心配なこの頃、農作物の害虫を捕食するカマキリは益虫として頼りにされていたのでしょう。

冬を越してやっと外に生まれ出た数ミリの小さなカマキリも、極小鎌で小さな虫を捕まえます。

生まれたてのカマキリは、この時期うようよと姿を現し、あちらこちらで一丁前にファイティングポーズを決めていますが、何度も何度も脱皮を繰り返して大人のカマキリになれるのはたった1%にも満たないとか。

大人になって様々な虫たちを食べるカマキリも、たくさんの生き物の餌となって生態系を支えているということなのですね。

蛍が明かりを灯して飛び交う頃とされています。

古代中国の人たちは、暑さに蒸れて腐った草や竹の根が、蛍に生まれ変わると信じていたそうです。

かつては身近な水辺で見ることができた蛍は、限られた場所でしか見られなくなってしまいました。

蛍が毎年飛び交うには、綺麗な水や柔らかな土、木陰をつくつ木々、たくさんの巻貝など、様々な条件がバランスよくあることが必要です。

蛍の光が幻とならない自然との共生を強く願うばかりです。

黄経(太陽の経路)が80度を通過する日で芒種から数えて6日目頃。

梅の実が黄色く色づいて梅雨 に入る頃を教えてくれます。

農作業をする方にとって梅雨時期を知る事はとても重要でしたが、現在のように気象情報は発達していなかったので目安として必要だったと考えられています。

梅の実が熟して黄色に色づく頃です。

梅雨へと入る頃でもあり、この梅雨の訪れとともに、梅が実り旬を迎えるというわけです。

この時期に降る雨ということから「梅雨」と呼ばれるようになったといわれています。

最近では毎年梅仕事をする方も増えているようで、かなりメジャーな季節の手しごととなりましたね。

この時期には店先に梅しごとコーナーがお目見えします。

早い梅は東京に出荷されることが多いらしく、首都圏では5月半ばから青梅が見られるようです。

青梅の中でも、最初に出回るのは小梅。

シーズンが短いので、小梅でカリカリ梅を漬けたい場合は時期を逃さないようにしましょう。

もちろん、庭に梅の木がある方は、熟し加減のチェックを楽しみながら、梅しごとで何を作るか考えるのもいいですね。

青梅には有害物質が含まれていますが、梅酒や梅シロップ漬けにすることで分解できます。

梅干しや梅酢には、半熟もしくは完熟、ジャムには完熟梅が適しています。

熟した梅はデリケートですので、初めての方は青梅からの梅しごとがおすすめです。