まだ6月だというのに連日真夏日が続き、体調を崩れされている方も多いのではないでしょうか。

早めの暑さ対策が必要ですね。

季節は夏至へと巡りました。

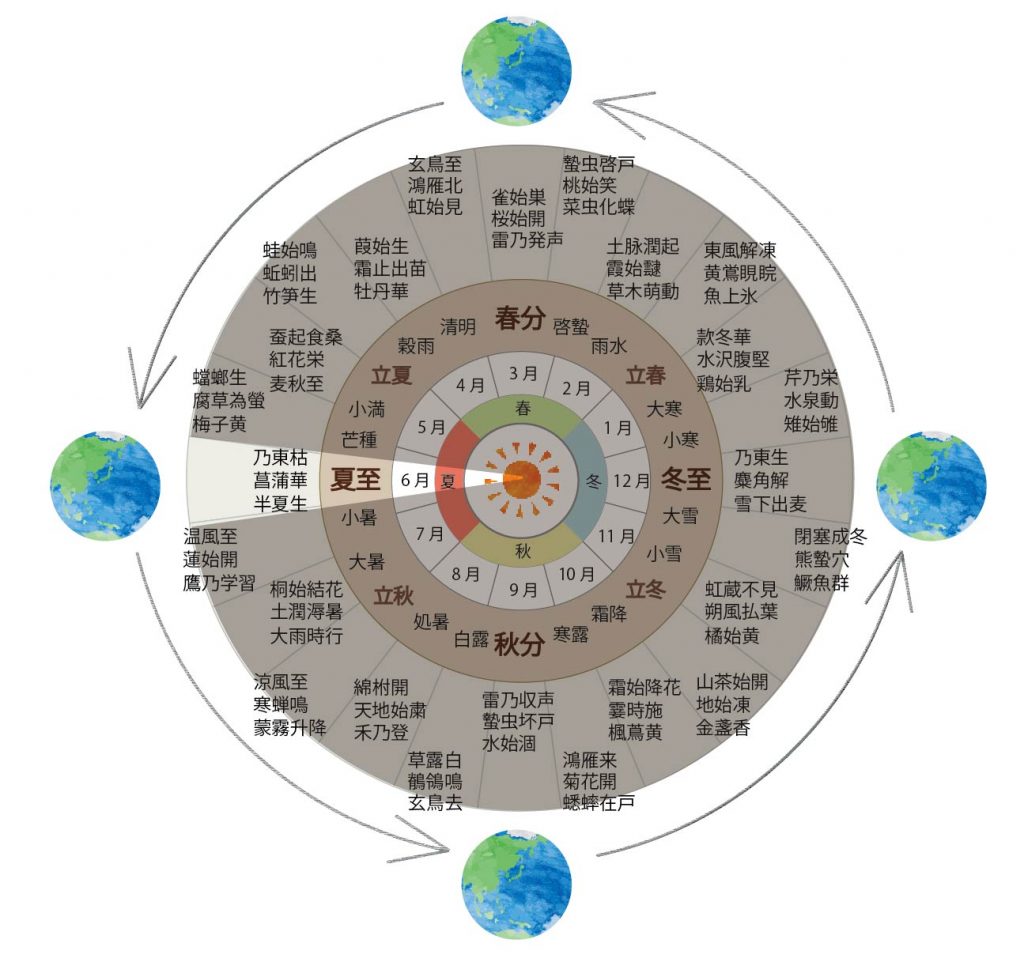

《二十四節気》のひとつ夏至(げし)は夏の節気、立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑の第4番目の節気となります。

夏至は正午の太陽の高度が最も高く、1年で昼間の時間が最も長い日です。

ここから夏の盛りへと向かい、日に日に暑さが増していきます。

夏至以降は日がだんだんと短くなっていきます。

まだ夜の訪れが遅いこの時期に、夕涼みをしながら夏を感じるのもおすすめです。

最近では、夏至と冬至の夜に、キャンドルを灯して過ごす「キャンドルナイト」のムーブメントが起きているのをご存知ですか?

夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気(スマホなども)を消してキャンドルを灯し、静かにスローな夜を過ごすというものです。

その中で、省エネルギーや環境問題について考えたり、自分自身や他者、世界を思いやる時間を持つことが推奨されているそうです。

「100万人のキャンドルナイト」として、世界各地で実施されています。

そんな時間を大切な人と一緒に、庭で過ごすのもいいですね。

(火のお取り扱いには十分ご注意ください。)

※二十四節気が作られたのは紀元前の中国黄河流域のため、現在の東京の気候とはややずれが生じます。

実際に日本の最も暑い時期は夏至よりも1~2か月後になります。

植物の葉や茎から水蒸気が放出される「蒸散(じょうさん)作用」により、木陰や植栽の周辺は温度が低くなるといわれています。

お庭に植栽を施して木陰をつくり、その涼しい風を屋内に送り込むということは、先人たちの暮らしの中で当たり前のように行われてきました。

近年では、気温上昇の傾向が著しく、真夏に窓を開けて涼をとる、ということも(防犯上からも)難しくなってきてしまいました。

でも、広い植栽スペースがとれなくても、室内の温度を下げる効果があるということで、エコな暑さ対策としてもグリーンカーテンは注目されるようになりました。

グリーンカーテンが日射エネルギーをカットする効果は、従来のすだれや遮蔽(しゃへい)ガラスよりも大きく、グリーンカーテンを設置した室内の温度は下がり、日没まで持続するということが研究で判明しているそうです。

グリーンカーテンの面積が大きいほど効果があるので、可能であれば窓辺だけでなく壁面にも設置してみるといいようです。

グリーンカーテンは緑が美しく目に優しい上に、植える植物によっては実の収穫もできます。

実用性だけでなく、リフレッシュや癒やし、楽しみといった暮らしの彩りにもなりますね。

※集合住宅のベランダに設置する際は、避難経路の確保や強風対策など、管理会社の規約を確認してください。

《グリーンカーテンに必要なもの》

・プランター(深さのある大きめのもの)

・土(育てる苗に合ったもの)

・鉢底ネット

・鉢底石(排水性がよくなります)

・お好みの苗(日当たりを好むものを1つのプランターに対して2個程度)

・ネット、支柱

プランターの数や幅に合わせて用意

ネットが設置しにくいところでは、アイアン製のトレリスや突っ張り棒などで対応できるか設置場所により検討してみましょう。

(グリーンカーテン用のセットも販売されています)

- アサガオ

- ヒルガオ

- ユウガオ

- クレマチス

- ルコウソウ

- スネールフラワー

- ツンベルギア

- トケイソウ など

■食べられる実のなる植物

- キュウリ

- ゴーヤ

- パッションフルーツ

- ミニトマト

- インゲン

- ミニサイズの小玉スイカ など

■観賞用の実のなる植物

- フウセンカズラ

- オキナワスズメウリ

- ミニカボチャ

- ヘチマ

- ヒョウタン など

戸建て住宅では、2階のフェンスや手すり、もしくは壁にフックや金具を取り付け、ネットの上部をしっかりと結びます。

ネットの下部は、石やブロックなどのおもしや地面に打ち込んだ金具などで固定します。

(集合住宅で壁にフックなどを取り付けられない場合は、物干し竿(さお)に固定してもよいでしょう。)

ネットは地面に対して垂直ではなく、70度くらいの角度を付けると全体に日光がよく当たります。

④毎日の手入れ

プランターの土は畑や花壇よりも渇きが早いため、植え付け後は毎朝水やりをしましょう。

猛暑で苗がしおれてしまった場合には、気温の下がる夕方以降に水を与えて様子を見ます。

季節が巡り、グリーンカーテンの必要がなくなったら片付けに取り掛かります。

茎や葉などはゴミ収集に出すか、たい肥に利用しましょう。

プランターの土は根やゴミを取り除き、日光消毒をしたり土壌改良材を混ぜたりすれば他の植物を植え付けることができます。

翌年のグリーンカーテンにも再利用しましょう。

同じ科の植物を続けて植えると「連作(れんさく)障害」が起こって植物の生育が悪くなりますので、翌年は科の違う植物を選んで植え付けましょう。

夏至の《七十二候》

初候:乃東枯(なつかれくさかるる)6月21日~25日頃

次候:菖蒲華(あやめはなさく) 6月26日~30日頃

末候:半夏生(はんげしょうず) 7月1日~6日頃

《乃東枯(なつかれくさかるる)》

うつぼぐさは6~7月に紫色の花が花穂にいくつも咲きます。

夏枯草(かこそう)とも呼ばれていて、花穂を煎じて飲むと利尿作用や消炎作用があるといわれています。

煮詰めた液体は、捻挫、腫れの塗り薬やうがい薬にもなり、昔から生薬として役立ってきました。

英語では「オール・ヒール」(万能薬)と呼ばれています。

《菖蒲華(あやめはなさく)》

先人たちの暮らしの中では、あやめが咲いたら梅雨が来る目安となっていました。

この時期は最も雨が降る時期となりますが、雨の日の楽しみ方を工夫して、この季節を味わうのもひとつの楽しみにしてみるのはいかがでしょうか。

「晴耕雨読(せいこううどく)」という言葉をご存知でしょうか?

晴れた日は田畑を耕し、雨の日は読書をするということから“のんびり思いのままに心穏やかに暮らす”といった意味が含まれています。

休みの日に雨音を聞きながら本を読んだりして、ゆったりと心と身体に栄養を与えるような時間を過ごすのもいいかもしれませんね。

《半夏生(はんげしょうず)》

カラスビシャクはサトイモの仲間で、地下に球形の茎を持ちます。

茎と葉をつなぐ細長い葉柄(ようへい)の中に「むかご」ができるのが特徴です。

むかごは土中ではなく、外に生える芋の部分のことで、新しい株になります。

球形の茎は半夏(カラスビシャク)と呼ばれる漢方として用いられます。

咳や痰を伴う鼻炎、気管支炎、つわりなどの吐き気、消化不良、神経性胃炎、食欲不振などの症状を改善する薬効があるとされます。

名前の由来は細長い葉柄が茎をくるむように丸まった形が、人が使うには小さく、役立たず。

カラスが使う程の小さな柄杓に見える、というものらしいです。

先人のものの例えが面白く、なんとなくわかるような気がしますが、どうしてカラスなんでしょうね?

そこは謎ですw

《雑節 半夏生(はんげしょう)》

新暦7月2日頃。

夏至から数えて11日目が半夏生です。

薬草の半夏(烏柄杓からすびしゃく)が生える梅雨明けの時期で、田植えを終える目安とされています。