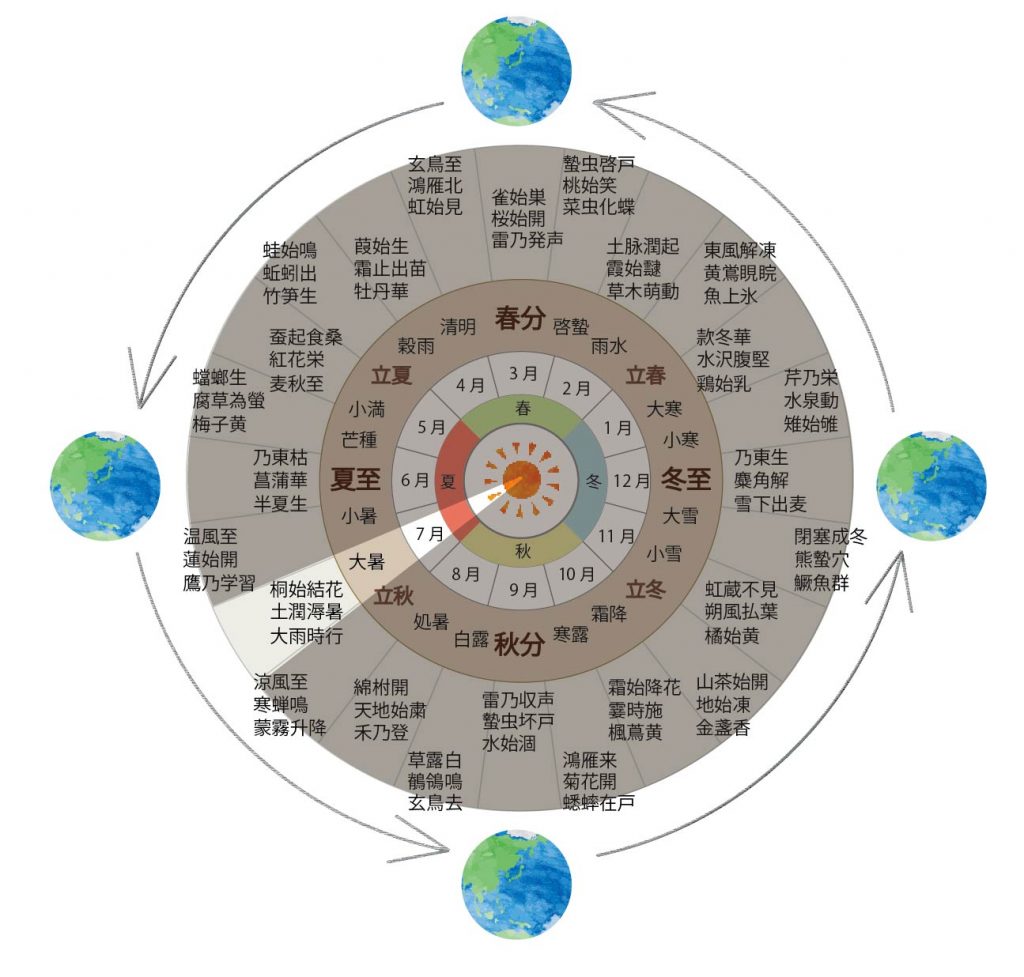

《二十四節気》のひとつ大暑(たいしょ)は夏の節気、立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑の最後の節気となります。

大暑は二十四節気の中で12番目で、1年の折り返し地点となっています。

本格的な暑さになる頃で、二十四節気の中でも最も暑い時期とされています。

年々最高気温が上昇し続け、暑さが続く期間も長くなってきています。

熱中症などの体調不良に最も注意が必要ですね。

台風が多い時期でもあります。

年々台風による大きな被害も増えてきていますので、十分な備えが必要です。

日の昇っている時間が長く遅い時間まで明るいので、日中の暑さを避けて夕涼みなどを楽しむのもいい季節ですね。

各地でお祭りや花火大会など、夏の行事が目白押しです。

【IeNiwa時間~昔から受け継がれてきた暑気払いを暮らしの中に~】

「暑気払い」とは、その名の通り厳しい暑さが続く時期に、「暑さをうち払う」ために、体に溜まった熱気をとり除き、夏を乗り越えようとすることです。

暑気払いは、古くから行われてきました。

外に出ただけで汗が噴き出すようなからみつく暑さを払いのけようと、先人たちは様々な工夫を施してきました。

「暑気払い」は、冷たい食べ物や飲み物で暑さをしのぐのはもちろん、打ち水や行水で涼を得たり、、風鈴の音や浴衣といった夏の風物詩も暑気払いです。

暑気払いの時期は、いつからいつまでと決まっているわけではありません。

《風鈴》

風鈴という透き通った「音」で涼しさを感じるという粋な慣習も日本人ならではです。

風鈴の音色は、穏やかなリズムを持ち、 脳波をアルファ波に導きリラックスさせて、心を穏やかにさせる効果もあります。

風鈴の「ちりん」という響きに「夏」を感じる、ということも、その心地よさを夏に体感してきた記憶があるからこそ。

一日中窓を閉め切ってエアコンを入れる現代の夏において、この「ちりん」の感覚を知らない子供たちも増えてくるのではないかと危惧してしまいます。

涼しげなデザインのものがたくさんありますので、インテリアの飾りとしても愉しめます。

夕方の気温が下がり少し涼しい風がそよぎはじめた頃に、窓を開けて空気の入れ替えをしながら、窓辺に下がる風鈴の音を感じるのはいかがでしょうか。

風鈴のルーツは「風鐸(ふうたく)」という仏堂や塔の軒下に吊り下げる鐘型の鈴と言われています。

風鐸は魔を祓うもので、その音が響くところは清浄となるとされてきたのです。

ですから、風鈴は暑さと同時に災厄を祓うものだったのですね。

《うちわ・扇子》

手であおいだ適度な風で涼をとります。

扇子は、開くと末広がりの形になることから、繁栄や招福を象徴する縁起の良いものとされています。

素材や透かしのような技法、描かれた絵柄に季節を感じ、目で涼をとれるものもあります。

ファッションアイテムとして取り入れて愉しむのもおすすめです。

特に扇子はとてもコンパクトになるので、夏の必需品として鞄に忍ばせておくととても便利ですね。

《竹枕》

昭和の家に1つはあったのではないでしょうか。

夏休みのプールの後のお昼寝に使っていた記憶がありますw

通気性、抗菌性、耐久性、そして形状保持といった特性があり、熱がこもらず表面もひんやりとしているので、頭部が涼しくなり快適な睡眠をサポートするといわれています。

また昨今では、首や肩こりの原因となるストレートネックやスマホ首の対策としても、竹のカーブが首を自然にストレッチする効果が期待できるといわれています。

《ござ》

素材に使われている「い草」には、熱を伝えにくいという性質があり、夏は冷たく、冬は暖かいという自然のエアコンのような働きをしてくれます。

通気性・吸湿性による快適な睡眠のサポート、い草のリラックス効果をもたらす香りもいいですね。

夏にはラグをござに変えて床暖房ならぬ「床冷房」として活用してみるのいかがでしょうか。

床に近い暮らしに変えれば、一緒にごろごろしたり、大人も子どもも同じ目線で過ごせて、家族団らんの時間がいつもと違ったものになるかもしれません。

そしてエコ素材であるという点も含め、継承していきたい先人の知恵のひとつです。

《打ち水》

朝や夕方の涼しい時間帯に水をまき、気化熱で温度を下げます。

水が蒸発する際に周囲の熱を奪うことを「気化熱」といい、地表面の温度を下げる効果があります。

また、濡れた地面を通る風が冷やされ、体感温度も下がります。

日中にいくら水を撒いても焼け石に水ですので、朝や夕方少し気温が下がったころに撒くといいですね。

お庭の植物に水やりする時に、玄関先、アプローチにも一緒に撒いておけば、窓を開けて空気の入れ替えをする際に、より涼やかな風が通るかもしれません。

見た目にも涼しさを感じられるのは、もしかするとこうした工夫を継承してきた日本人の持つ感覚だからでしょうか。

《すだれ》

日差しを遮りますが風は通してくれて、目隠しにもなるので窓を開けたままでいられます。

日中は外気温が高すぎますが、朝晩の外気温が下がった時間に窓を開けて、自然の風を感じるのもいいですね。

すだれは、窓の外に設置することで、直射日光を遮り、室内への熱の侵入を防ぎます。

これにより、室温の上昇を抑え、涼しく快適な空間を保つことができます。

《グリーンカーテン》

つる性の植物をネット状に絡ませて育てて日除けにします。

葉の蒸散作用で気温も下がります。

実のなる植物を選べば、旬の食材も収穫できて一石二鳥。

※「グリーンカーテン」について、詳しくはこちらにてご紹介していますのでご覧ください。

「暑気払い」とは少し違いますが、「お庭に植物を植える」「ベランダで植物を育てる」ということは、少しでも温度上昇を抑える施策のひとつです。

近年の地球温暖化は世界規模で大きな問題として取り上げられていますが、それとは裏腹に昨今の住宅事情(特に都心部)は、残念ながら豊かな植栽のある庭が減少してきています。

その状況を目の当たりにすると、現代に生きる人々にとって本当は必要なものやことから離れていってしまうのではないか、これからの「暮らし」と「生きていく」ことのベクトルの向きがこれでいいのか、と、ふと考えずにはいられなくなってしまいます。

大暑の《七十二候》

初候:桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) 7月22日~27日頃

次候:土潤蒸暑(つちうるおうてむしあつし) 7月28日~8月1日頃

末候:大雨時行(たいうときどきふる) 8月2日~6日頃

《桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)》

5月頃に花を咲かせた桐が実を結び、卵型の固い実を結び始める頃です。

高級家具の代名詞にもなっている「桐箪笥」。

調湿効果があり四季によって気候が異なる日本では、湿度や虫を寄せ付けず、衣類にとってとても良い収納家具として役立ってきました。

皆さんが暮らしの中でよく目にする500円玉の表側に、桐の葉と花が描かれているのをご存知ですか?

《土潤蒸暑(つちうるおうてむしあつし)》

むわっと熱気がまとわりつく蒸し暑さが最高潮に達する頃です。

- 夏日:日最高気温が25℃以上の日

- 真夏日:日最高気温が30℃以上の日

- 猛暑日:日最高気温が35℃以上の日

- 酷暑日:日最高気温が40℃以上の日 (日本気象協会が独自に命名)

- 熱帯夜:夜間の最低気温が25℃以上の日

- 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上の日 (日本気象協会が独自に命名)

蝉の鳴き声も最盛期になり暑さ真っ盛りの夏らしさを感じさせます。

一斉に鳴きたてる賑やかさを時雨に見立てた夏の季語である「蝉時雨(せみしぐれ)」という言葉もこの時期にぴったりです。

蝉の鳴き声に冬の季語である「時雨」をあてたというとても美しい季語ですね。

場所や年によって多少のずれがありますが、夏の始まりに「にいにいぜみ」、続いて「あぶらぜみ」「みんみんぜみ」「くまぜみ」「ひぐらし(朝夕の涼しい時間帯に鳴く傾向)」などの大合唱が湧き起こり、まるで時雨が降りつけてきたように大音量で鳴き響きます。

夏の終わりには「つくつくぼうし」がしんみりと鳴きひとつの季節の終わりを感じさせてくれます。

蝉の鳴き声に耳を澄ませて、夏の移り変わりを聴覚で感じてみるなんていうのも、通な夏の楽しみ方かもしれません。

《大雨時行(たいうときどきふる)》

むくむくと青空に広がる入道雲が夕立になり、大雨に見舞われることもある頃です。

雨で湿った地面からはまた熱気が立ち上ります。

1日中蒸し暑さで覆われるからこそ、夜明け前のわずかな時間の涼しさに安らぎを覚えるのもこの時期です。

生活のリズムを夜型から朝型に切り替えてみるのも、この季節を快適に乗り越えるひとつの工夫かもしれません。

《雑節 土用(どよう)》

土用とは、立春、立夏、立秋、立冬直前の約18日間をいいます。

次の季節へ移る前の調整期間といったところでしょうか。

主に立秋前の約18日間の夏の土用を指すことが多く、1年の中で最も暑さが厳しいとされる時期にあたるため、江戸時代にはこの期間の丑の日を「土用の丑の日」と重視してきました。

柿の葉などの薬草を入れたお風呂に入ったり(丑湯 うしゆ)、お灸をすえたり(土用灸)すると夏バテや病気回復などに効き目があるとされていたそうです。

有名なうなぎの他にも、うどん、梅干し、うり、牛の肉など。

※詳しくは雑節をご紹介しています「IeNiwa 季節めくり」ことはじめ Vol.1/No.4 をご覧ください。

先人たちの習わしや暮らしの工夫を参考に、暑さに負けない力を授かり長い夏を乗り越えましょう。