気温40度を超える地域が増え、国内統計史上最高気温(41.8度)を更新するほど、暑さが厳しい日々が続いています。

気象庁が8~10月の3カ月予報を発表し、平均気温は全国的に平年より高いとしています。

引き続き熱中症に十分注意して、対策しなければなりませんね。

季節は立秋へと巡りました。

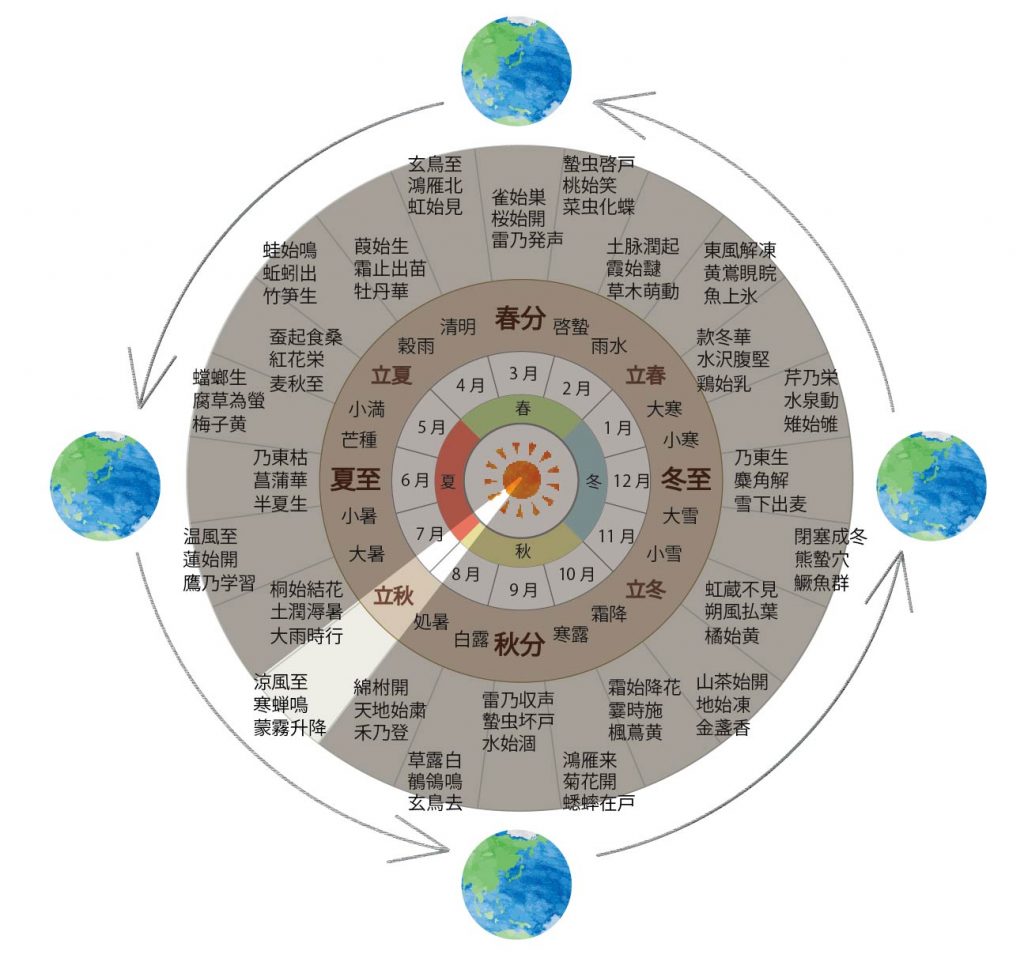

《二十四節気》のひとつ立秋(りっしゅう)は秋の節気、立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降の最初の節気となります。

「秋が立つ」として、暦の上では秋の気配が見え始める頃ですが、体感的にはまだまだ夏真っ盛りの時期です。

例年だと少しずつここから秋に向かっていくといった感じなのですが、ここ近年の季節の移り変わりの変化には、引き続き注目していかなくてはなりませんね。

秋の気配をすぐそばに感じるという意味の夏の季語に「秋隣り(あきとなり)」というものがあります。

実は、立秋に入る前までの言葉ですが、時折感じる涼風や朝晩の涼しい空気、草木の様子や虫の声の変化に気付く、この時期にぴったりのような気もします。

立秋以降は夏の名残の残暑といいます。

「暑中見舞い」も「残暑見舞い」に変わりますのでご注意ください。

この時期にはお盆を迎えます。

お盆は、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」または「精霊会(しょうりょうえ)」と呼び、8月13日にご先祖様の霊をお迎えに行き、お盆の間を家で一緒に過ごして供養し、16日には送り出します。

あまり形式にとらわれ過ぎず、そっと手を合わせたり、思いを馳せるひとときが大切なのかもしれません。

・七日盆(8月7日)…お墓や仏壇の掃除をします。

・盆市(8月12日)…地方によっては「草の市」「盆草市」「花市」など呼び名はさまざま。

お盆に必要なものが売られる露天が並び、お花やお供え物、ローソクなどを準備します。

・迎え盆(8月13日)…朝、盆棚(精霊棚・しょうりょうだな)や仏壇を整え、夕方から夜にお墓参りをして、玄関で迎え火を焚いてご先祖様を迎えます。

・8月14~15日…ご先祖様の霊が家にとどまっている期間。お供え物をして供養します。

・送り盆(8月16日)…夕方にご先祖様の霊が無事に戻れるよう送り火を焚きます。

盆踊りや、精霊流し、灯篭流しなども、霊を送り出すための行事です。

夏まつりは、豊作祈願と、病魔・厄災などの穢れを払い、先祖の霊を供養するために行われるお祭りなのです。

諸説あるようですが、花火はお盆に行われる迎え火、送り火の一種ともいわれており、ご先祖の霊を迎え送る意図があったようです。

立秋の《七十二候》

初候:涼風至(すずかぜいたる) 8月7日頃~8月11日頃

次候:寒蝉鳴(ひぐらしなく) 8月12日頃~8月17日頃

末候:蒙霧升降(ふかききりまとう) 8月18日頃~8月22日頃

《涼風至(すずかぜいたる)》

厳しい暑さのなかにも、夕暮れ時にふとそよぐ風や、日が落ちると草むらから聞こえる虫たちの涼しげな音色に、秋の気配を感じて季節の移り変わりを思わせます。

《寒蝉鳴(ひぐらしなく)》

ひぐらしがカナカナと鳴き始める頃。

早朝や夕暮れ時にしみじみと鳴く声が涼を感じさせてくれます。

ひぐらしの声には哀愁すら感じるのはなぜなのでしょうね。

やっと厳しい暑さが過ぎようとしてほっとしているにもかかわらず、夏という賑やかな季節の終わりにはどこか寂しさという感情も持ち合わせているのでしょうか。

子供のころに誰もが寂しく思う「夏休みの終わり」や「楽しく遊んだ1日の終わり」。

「終わる予感」というものは別れに対する不安や寂しさとして記憶されるのかもしれません。

(ただ、俳句では秋の季語で、ひぐらしは夏の終わりを告げると言われていますが、実際には6月の終わり頃から9月まで出会うことができる蝉だそうです。)

《蒙霧升降(ふかききりまとう)》

深い霧が立ち込める頃。

「蒙霧」とは、もうもうと立ちこめる濃い霧をいいます。

朝晩には徐々に冷えた空気が感じられ、森や水辺に立ちこめる深い霧や、山沿いの冷たい空気が季節の移ろいを感じさせてくれます。

この時期の早朝、空気が湿り気を含んでいる日には、山や水辺に白く深い霧が立ち込めて、幻想的な風景が見られることがあります。

まだ残暑の厳しさの最中ですが、朝夕は少しひんやりとした空気が心地よく感じられる季節です。

霧は、地面に近い空気が冷やされて水蒸気が凝結することで、とても細かな水滴となり空気中に浮かんでいる状態をいうそうです。

ちなみに霧と雲は何が違うのでしょう?

現象としては同じだそうですが、大気中に浮かんでいるものが雲、地面に接しているものを霧と呼ぶのだそうですよ。

ですので、山の麓で見上げた山にかかるのは雲。

その山に登頂をした方が山の上で見るのは霧なんですって!

さらには、同じ現象なのに、この季節には「霧」と言いますが、春には「霞」と表した先人たちの繊細な感性をうかがえますね。

そんな繊細な日本語や季節の感じ方を、美しいままに継承していきたいものです。