まだまだ日中の暑さは厳しく、暑さ対策が必要ですが、朝晩に少しずつ秋の気配を感じるようになりましたね。

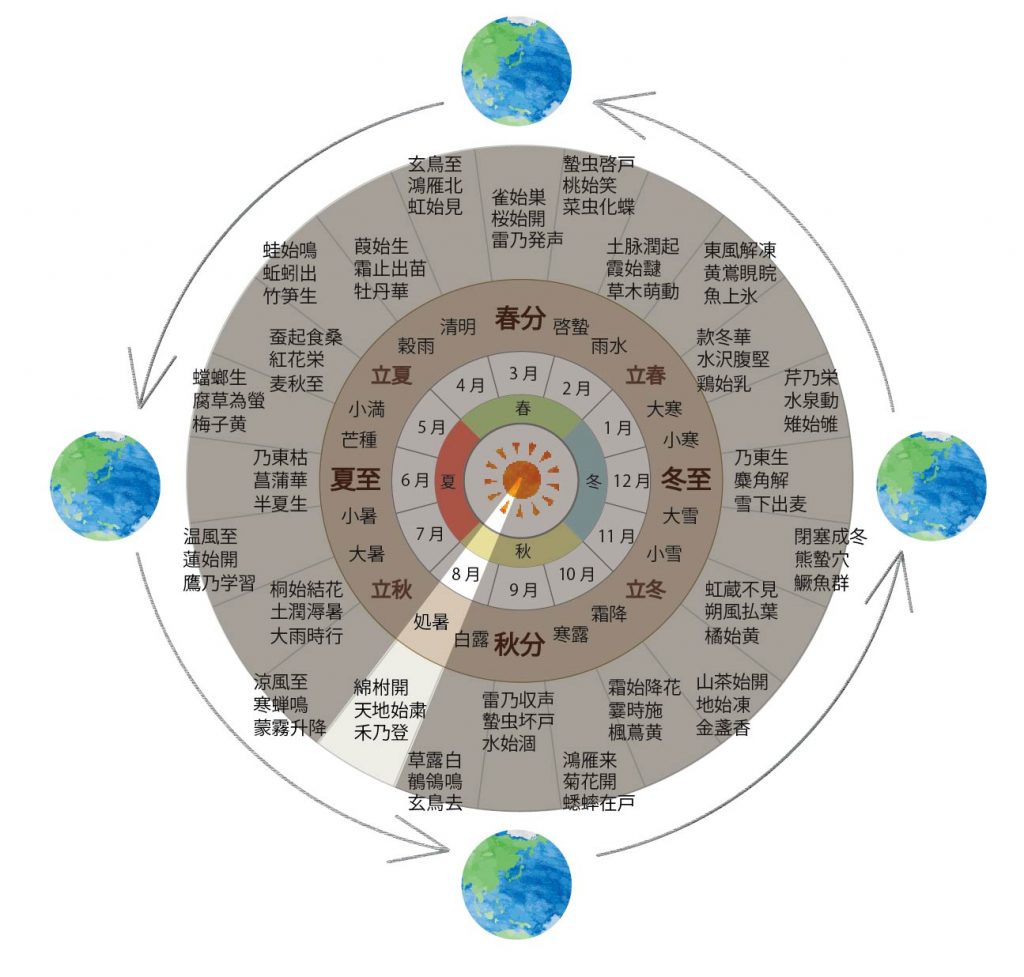

季節は処暑へと巡りました。

《二十四節気》のひとつ処暑(しょしょ)は秋の節気、立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降の2番目の節気となります。

「処」という文字には「とめる」「とまる」などといった意味があり、処暑は「夏が過ぎるころ」という意味を表していて、暑さが少しやわらぐ頃です。

朝の涼しい風や、夕方からの虫の声に涼が伴い秋の気配が漂ってくるでしょう。

ただし、「処暑」のころは昼夜の気温の差や、夏と秋の季節の変化に人の体がついていけず、体調をくずして呼吸器系や胃腸、風邪、夏バテや食中毒にかかりやすい時期でもありますので、まだまだ注意が必要です。

暑さが少し和らぎ穀物が実り始めますが、同時に台風の季節の到来でもあり、台風への警戒が必要です。

この時期は激しい夕立が降ることもよくありますので、急な天候の変化に備えるよう日中の日傘兼用の折り畳み傘を常備しておくといいですね。

・ウォークインパントリー

小部屋タイプの収納庫です。

壁面収納タイプと比べて収納量が多くなるので、まとまった備蓄をするのに向いています。

扉を付けると中が見えないのでキッチンがすっきりしますが、扉を付けない場合は出し入れがしやすくなります。

・ウォークスルーパントリー

ウォークインと同じ小部屋タイプですが、入口と出口を設けて通り抜けができるようになっています。

キッチンと玄関がつながる動線に設置すれば、買い物から帰宅してすぐにパントリーへ直行し、常温保存できるものはパントリーに置いてからキッチンの冷蔵庫へ行くなど、一連の作業がスムーズになります。

小部屋タイプのパントリーは、その他にも分別したゴミの置き場として活用するとキッチンがとてもすっきりします。

大変便利ですが、設置には間取りの工夫や十分な広さを確保する必要がありますのでよく検討しましょう。

棚の奥行きは30~45cm程度が使いやすいといわれています。

奥行きがありすぎると奥のものが取りにくいなど、かえって使いづらくなることもあるからです。

また、棚の高さを自由に調整できる可動板を取り入れると様々なものの収納に対処ができます。

さらに、2台目の冷蔵庫や、ワインセラーなどの置き場所としても活用できますが、コンセントや換気扇は後付けで設置するのが難しいので、パントリーを設置する際は、最初によく検討しておくとよいですね。

処暑の《七十二候》

初候:綿柎開(わたのはなしべひらく) 8月23日〜8月27日頃

次候:天地始粛(てんちはじめてさむし)8月28日〜9月1日頃

末候:禾乃登(こくものすなわちみのる) 9月2日〜9月6日頃

《綿柎開(わたのはなしべひらく)》

綿を包む「柎=花のがく」がはじけ、中からふわふわとした綿毛が顔を出し始める頃です。

7月から9月にかけて、綿はハイビスカスに似た淡い黄色い花を咲かせます。花は1日でしぼんでしまいますが、開花後50日ほどで「蒴果(さくか)」と呼ばれる実が熟し、その実はやがてはじけて種子を飛ばします。そしてその種子を包んでいたふわふわとした白い「綿毛」が顔をのぞかせるのです。

この綿花の綿毛をほぐして綿の糸を紡ぎ布になります。

ちなみに「綿」は、植物としての呼び名は「わた」、製品になると「めん」と呼ばれるそうです。

《天地始粛(てんちはじめてさむし)》

ようやく暑さが収まりはじめる頃。

「粛」は縮む、しずまる、弱まるという意味で、夏の気が落ち着き、万物が改まる時季とされています。

涼風が心地よく大地に吹き渡ると、実りの時はもう目前となります。

天気予報の天気図には秋雨前線が登場し、北の方から冷たい空気を運んできます。

秋雨前線は、夏の終わりから秋の初めにかけて日本に現れる前線で、8月後半から10月上旬にかけて日本付近に停滞し、しとしとと弱い雨が長時間続くのが特徴です。

《禾乃登(こくものすなわちみのる)》

稲などの穀物が実り始め、日に日に稲穂の先が重くなってくる頃。

稲穂はこぼれるように実り、色づき始めます。

暑さはやわらぎ、禾(のぎ)が収穫の時を迎える季節です。

「禾」は「いね」や「のぎ」とも読み、稲・麦・稗・粟などの穀物を総称した言葉で、「禾」という漢字は稲穂が実ったところを表した象形文字なのだそうです。

この時期は台風が襲来してくる時期でもあり、各地では風をおさめて豊作を祈る風鎮祭(ふうちんさい)が行われます。

【雑節 二百十日(にひゃくとおか)】

新暦9月1日頃 。

立春から210日目(立春を1日目とするので立春の209日後)で、台風がやってくる時期とされています。

八朔や二百二十日とともに、嵐が来るとされる三大厄日です。