日中の暑さはまだ厳しいですが、朝夕は、体感的にも秋を感じられるようになり少しずつ過ごしやすくなってきましたね。

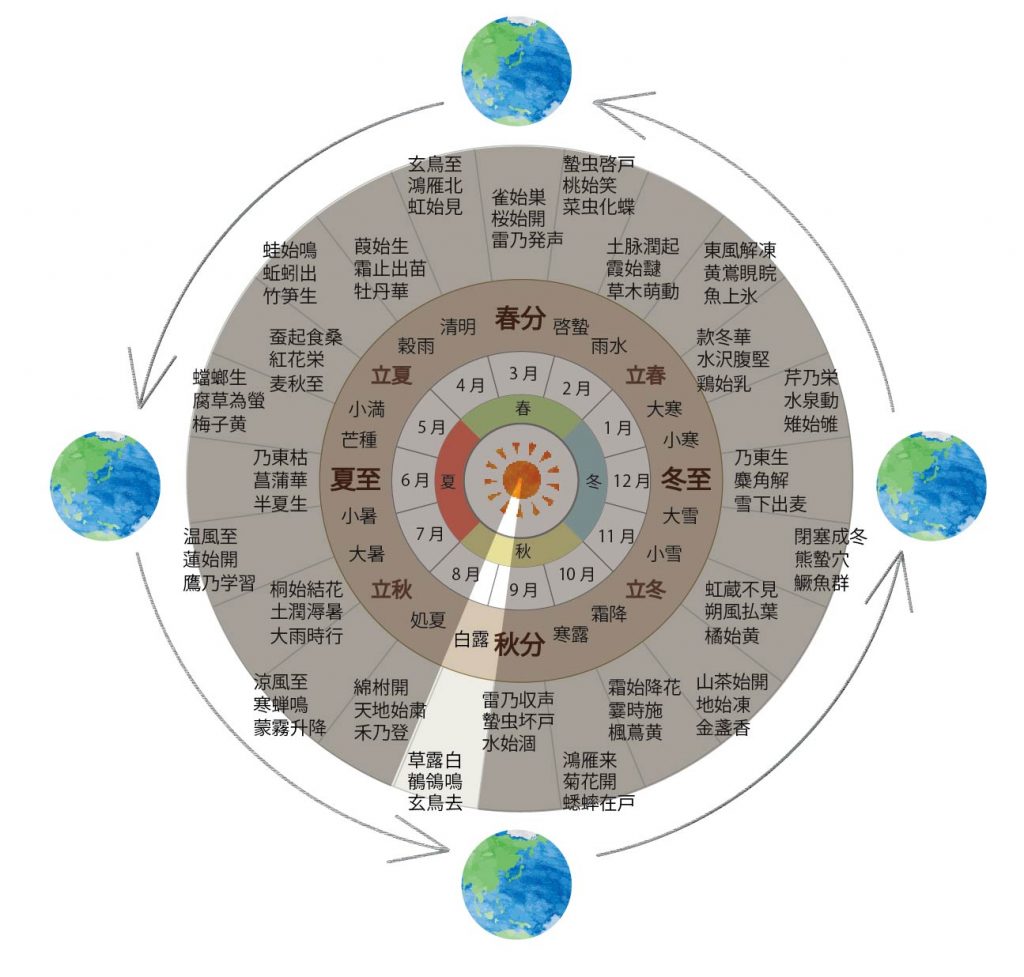

季節は白露へと巡りました。

《二十四節気》のひとつ白露(はくろ)は秋の節気、立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降の3番目の節気となります。

夜中に大気が冷え、草花や木に朝露が降り始める頃です。

「白露」とは草の葉に白い露が結ぶという意味です。

太陽が離れていくため空が高くなり、陰影を失った雲の輪郭が柔らかくなるなど、夏から秋への季節の移ろいを感じられる頃です。

9月9日は五節句の 「重陽 の 節句(ちょうようのせっく) 」で、「菊の節句」とも呼ばれます。

中国では、昔から奇数が縁起のよい「陽」の数とされていて、一番大きな陽数の「9」が重なる日、すなわち9月9日をめでたい日として重んじたのが重陽 の 節句です。

「菊の節句」とも呼ばれる所以は、菊の花を飾ったり、不老長寿の薬草とされる菊を浮かべた菊酒を飲み、菊の被綿(きせわた)に溜まった露で体を拭いて邪気を払う習慣からだそうです。

日本では江戸時代に入って五節句の一つとなり、庶民も菊酒を飲み、栗ご飯を食べて、無病息災や長寿を願う習慣が広がったそうです。

ちなみに、菊は昔から漢方薬や食用としても用いられてきました。

β‐カロテンやビタミンCなど、抗酸化作用が高いとされる栄養素が多く含まれています。

重陽の節句だけでなく、秋の夜長にゆったりと、風情ある菊酒を香りと共に楽しんでみるのはいかがでしょうか。

◆菊酒の作り方

菊酒は菊の香りを楽しめるよう、香りが控えめの日本酒を選ぶのがおすすめです。

菊の花が丸ごと入るため、香りを楽しむことができ、見た目も華やかになる作り方です。

【材料】

・食用菊:1輪

・日本酒:お好きな量

【作り方】

①食用菊をよく洗い、丸ごと日本酒の中に入れる

②一晩漬けこんでから楽しむ

菊の香りはそこまでは移りませんが、簡単に風流な見た目を楽しめる作り方もあります。

【材料】

・食用菊:1輪

・日本酒:お好きな量

【作り方】

①食用菊をよく洗い、花びらをちぎる

②ちぎった花びら数枚を日本酒に浮かべる

白露の《七十二候》

初候:草露白(くさのつゆしろし)9月7日〜9月11日頃

次候:鶺鴒鳴(せきれいなく) 9月12日〜9月17日頃

末候:玄鳥去(つばめさる) 9月18日〜9月22日頃

《草露白(くさのつゆしろし)》

先人たちは、露が白く見えることを「朝夕の涼しさが際立ってきて夏から秋へと移りかわる」という目印にしていたのですね。

「露が降りると晴れ」ということわざをご存知ですか?

露は、空気中の水蒸気が冷やされてできます。

昼間、太陽熱によって蓄えられた地上の熱は、空に向かってどんどん逃げていきます。

風や雲がない夜は、熱はそのまま放射されて、「放射冷却」(地上の熱が上空に逃げる現象)によって地表温度は下がっていき、 1日のうちで最も気温が下がる明け方になると大気が冷え込んで、露がつくというわけです。

夜の間中雲一つなかった空は高気圧に覆われ、安定した気圧配置になっていることが多いので、翌日の天気はそのまま晴れとなるのです。

このため先人たちは「露が降りると晴れ」と言い伝えてきたのですね。

《鶺鴒鳴(せきれいなく)》

「チチィッチチィッ」と鈴のように高い声を放ちながら、秋の空をさわやかに飛んでいくセキレイ。

尾を上下に振り、地面を叩くように歩く仕草から「石たたき」「庭たたき」などとも呼ばれています。

セキレイは水辺を好む鳥のため、川の上流域に行くほど多く見られます。

水辺を好む鳥ですが、民家の軒下などにも巣を作るので、近年では市街地にも姿を現し、スズメやハトと同じく、身近な鳥として親しまれています。

セキレイという名は中国の呼び名「鶺鴒」を音読みしたもので、「背筋を伸ばした美しい姿勢の鳥」という意味をもっているそうですが、

セキレイは日本の文献に最初に現れる記念すべき鳥だそうで「日本書紀」の「国産み神話(日本誕生)」に登場します。

男女二柱の神、イザナギとイザナミが天から降りてきて日本の国土を生み出そうとしますが、方法がわからず困っていたところ、現れた 2 羽のセキレイの仲むつまじい姿からヒントを得て、次々と子ども(国や神)を産んだ、と記されています。

ここからセキレイは「コイオシエドリ(恋教鳥)」とか「トツギオシエドリ(嫁ぎ教鳥)」とも呼ばれているそうですよ。

《玄鳥去(つばめさる)》

「玄鳥(げんちょう)」はツバメの別名でもあります。

子育てを終えたツバメは、季節の移り変わりとともに旅立っていきます。

ツバメの越冬先である東南アジアやオーストラリアまでは数千km。

春は一羽ずつ海面すれすれを飛んでくるツバメたちですが、帰りは子ツバメを含む数千から数万羽の大集団で 帰っていくそうですよ。

1日に300km以上移動することもあるのだそうです。

夏に子育てしていたツバメを見かけなくなったら、秋が深くなってきた証拠です。

また、ツバメは穀物ではなく害虫を食べてくれる益鳥として大事にされ、やがて商売繁盛の代名詞にも。

「ツバメの巣がある家は安全」という言い伝えがあるなど、プラスのイメージがありますね。

先人たちは軒先をかすめるように飛んでいたツバメが徐々に少なくなることで秋の訪れを実感していたのですね。

最近はこのツバメの姿を見ることが少なくなったと言われていますが、それは巣をつくる軒先のある家が著しく減ったためとも言われています。

ですが、たくましく生きるツバメたちは、駅やお店の軒下、時には看板などに巣をつくり、人間のそばで、程よい距離感で天敵から守られながら子孫を残しているそうです。

ある意味、人間は試されているのかもしれませんね。

ピィピィピィピィと激しく鳴く子ツバメの鳴き声が聞こえなくなり、飛び立てるようになるといよいよ旅立ちが始まります。

秋は秋雨前線の影響で、曇ったり小雨が降ったりする日がありますが、そんな日は見えないくらい高い上空をツバメが渡っていることを、ちょっと想像して思いを馳せてみてください。

また来年の春先には戻ってくるので、しばしのお別れとなります。

萩 (ハギ)

秋の七草の筆頭で、秋の彼岸にお供えするおはぎの由来とも言われています。

尾花 (オバナ)

ススキの別名で、穂を動物の尾に見立てた名前です。

秋のお月見には欠かせない草花のひとつです。

葛 (クズ)

根から採れる葛粉は、くず餅などの材料になります。

根を乾燥させたものは葛根湯(かっこんとう)になります。

撫子 (ナデシコ)

日本女性の美しさを例える「大和撫子」の語源となった花です。

女郎花 (オミナエシ)

女郎花の名前の由来は、花の美しさが美女を圧倒するためという説があるそうです。

解熱・解毒・鎮静作用のある薬草として用いられていました。

藤袴 (フジバカマ)

乾燥させると桜餅のような良い香りがすることから、香料としても使われてきました。

現在では絶滅 危惧種に指定されており、野生の藤袴を見ることはほとんどできません。

桔梗 (キキョウ)

夏から秋にかけて咲く花で、根は薬用にも利用されます。

自生の株数が減り、近年は絶滅危惧種に指定されています。