やっと、日中にも秋を感じられるようになって参りました。

夏の疲れが出ませんように、意識してお身体ご自愛くださいね。

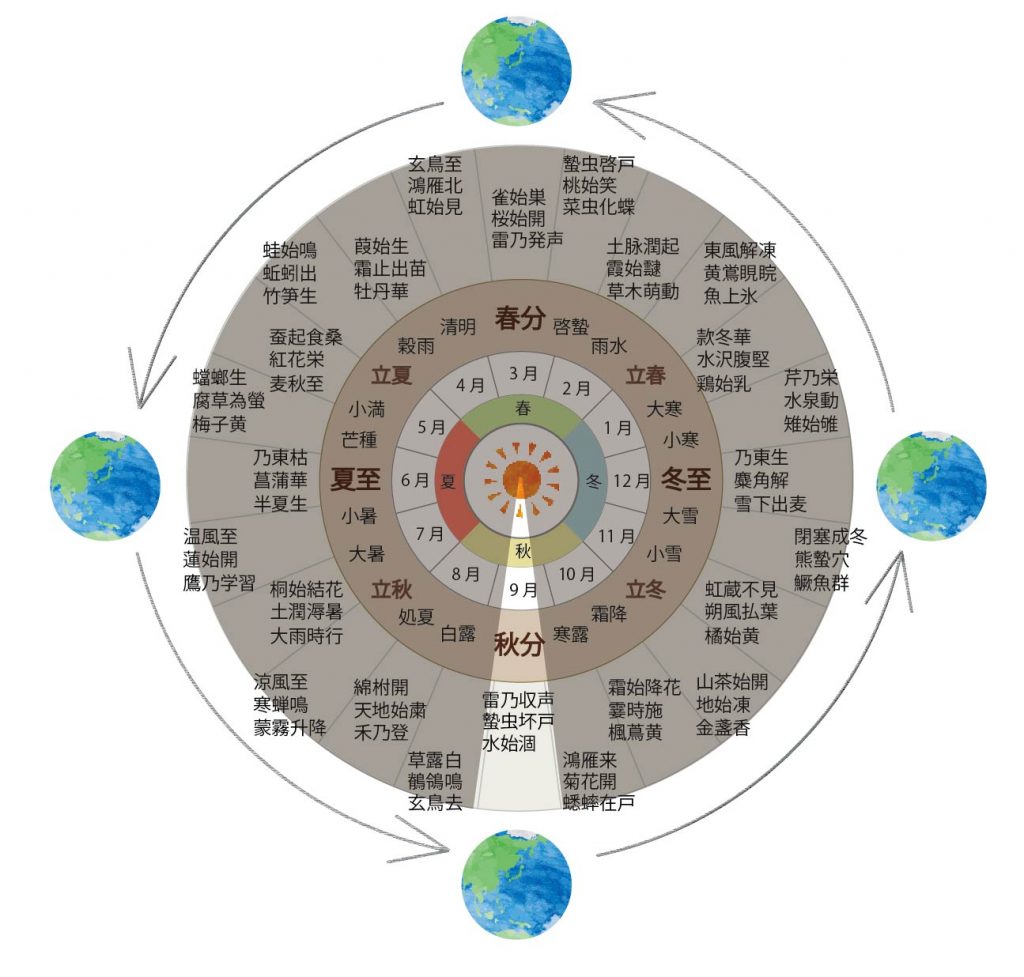

季節は秋分へと巡りました。

《二十四節気》のひとつ秋分(しゅうぶん)は秋の節気、立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降の4番目の節気となります。

これから少しずつ日が短くなり、秋が深まっていきます。

夜が長くなり秋の趣も色濃くなっていきますので、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋など思い思いに心豊かになる時間をお過ごしください。

厳しかった残暑に目処がつくため「暑さ寒さも彼岸まで」と言われ、この日を境に寒さが増してくる頃でもあります。

ご自身の体調の変化を細かくチェックしてあげてくださいね。

【IeNiwa時間~十五夜(じゅうごや)に外に出て月光浴を~】

十五夜とは?中秋の名月とは?

「十五夜(じゅうごや)」は毎月訪れる満月または満月近い月の日を指しますが、現代では特に、1年の中で最も空が澄みわたる旧暦の8月15日に、美しく明るい丸い月を眺める行事のことをいいます。

旧暦では、7~9月が秋とされ、その真ん中の8月を中秋といったことから「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」、里芋の収穫時期と重なり供えたことから「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれています。

太陽暦に基づき決まるため、中秋の名月の日は毎年日付が変わります。

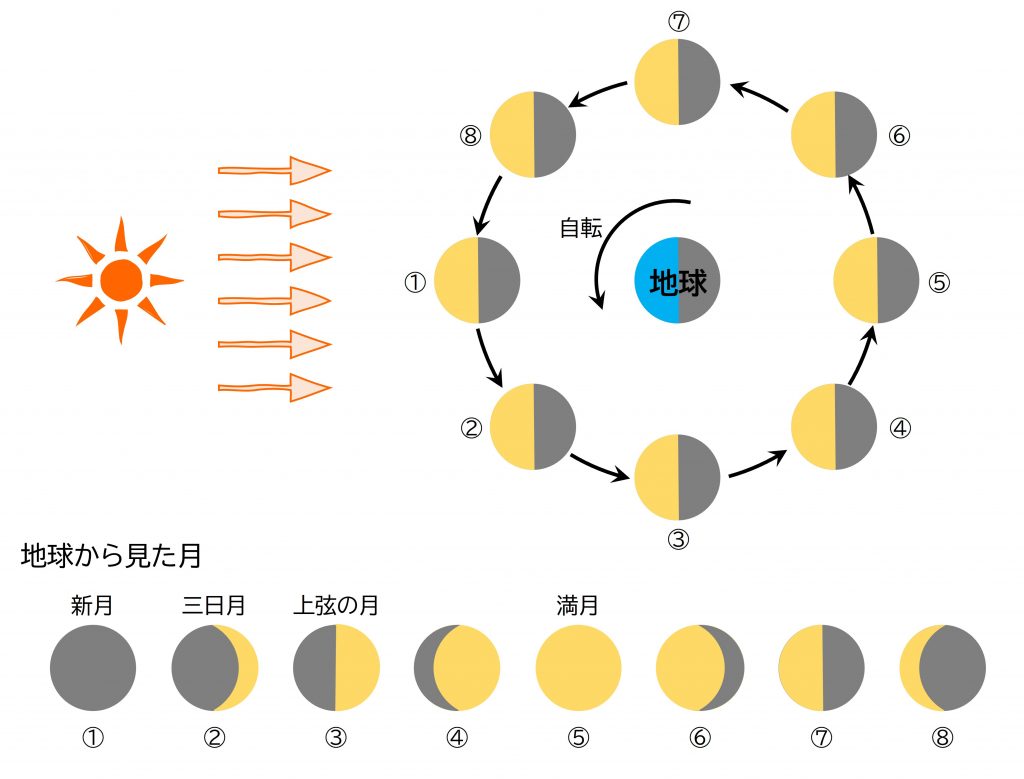

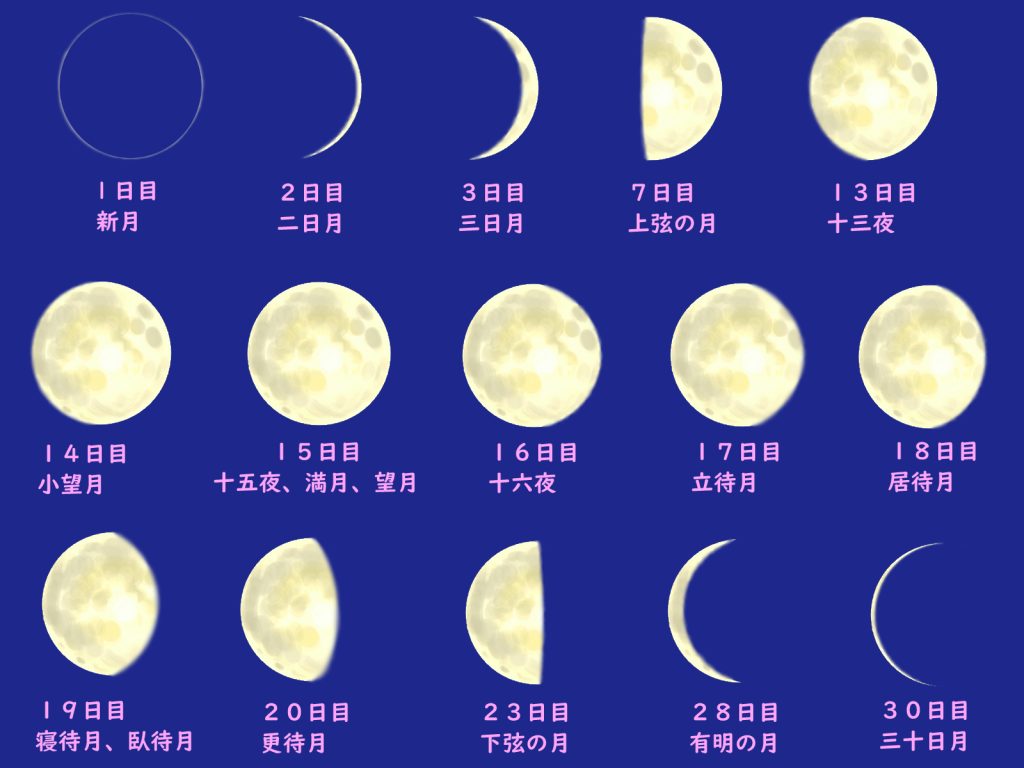

月の見え方と名前

月の見えるところに、満月に見立てた月見団子や魔除けのすすき、里芋、栗、枝豆など、収穫されたばかりの農作物をお供えし、収穫に感謝します。

満月を模した丸い月見団子は、十五夜にちなんで15個盛るのが一般的だそうですが、あまりこだわらずに、お好みのものでもよいと思います。

先人たちが、丹精込めて育てた農作物がやっと収穫でき、これから巡ってくる寒い冬にもまた、立ち向かって生きていけるとホッとして見上げた夜空に、美しく大きな月が浮かんでいる。

しばし、月を眺め、実りに感謝を捧げる。

そんな生きることと暮らしと自然が直結した、今より不便も多かった時代のゆったりとしたほんのひととき。

便利にはなったけれど、現代では忘れてしまった、とても高尚で大切な時間に感じます。

豊作を祝うということは、多くの人が土から離れてしまった今では、なかなか馴染みのないこととなってしまったかもしれません。

でも、日々の食の豊かさ、自然の恵みにひとりひとりが感謝をするのは大切なことですね。

十五夜の他にも、十三夜(旧暦9月13日/新暦10月8日)や十日夜(とおかんや 旧暦10月10日/新暦11月10日)というお月見行事があります。

十五夜と十三夜、十日夜が全て晴天に恵まれると、縁起が良いと言われているそうですよ。

十五夜と十三夜を合わせて「二夜の月(ふたよのつき)」と呼びます。

十五夜または十三夜のどちらか一方しかお月見をしない「片見月」は、あまり縁起が良くないとされているそうですので、できれば二夜の月に、お月見ができると良いですね。

日常の暮らしの中で、ふと見上げることはあっても、意識をして月の光を浴びる時間はあまりないのではないでしょうか。

日差しを浴びる日光浴はよく知られていますが、月光浴はあまり馴染みがないかもしれません。

月光浴とは、その名の通り、月の光を浴びることです。

月光浴は、古来より人々の間で神秘的な力を持つと信じられてきました。

月の光は、心身のバランスを整え、穏やかな気持ちをもたらすと言われています。

太陽の光と違って熱を持たず、肌への刺激もありません。

満月やその前後の明るい夜、ベランダや窓際で月を眺めているだけで、気分が落ち着き、不思議なリラックス効果を感じられるでしょう。

特に、日々の忙しさに追われ、心がざわついていると感じたときにはおすすめです。

科学的な根拠はまだ十分ではありませんが、月明かりを浴びることで、セロトニンなどの神経伝達物質が分泌され、ストレスが軽減されるという説もあります。

また、月の満ち欠けは潮の満ち引きにも影響を与えるように、私たちの身体や心にも何らかの作用を及ぼしているのかもしれません。

心地よい夜風を感じながら、静かに月を眺める。

そんな時間を少しでも作ってみませんか?

月光浴を楽しむためのヒント

- 満月の日が最も効果的とされていますが、明るい月夜であればいつでも楽しめます。

- 心地よい場所を見つけましょう。ベランダや庭、窓際など、リラックスできる場所がおすすめです。

- 深い呼吸を意識してみましょう。ゆっくりと息を吸い込み、吐き出すことで、さらにリラックスできます。

IeNiwa工房では、ただ家や庭を作るだけでなく、そこで過ごす時間がもっと豊かになるような『理想の暮らし』をカタチにしていきます。

これまで、お客様と一緒に叶えて参りましたお住まいをご紹介します。

「ガーデナーが描いた最高のガーデンライフをオーナー様とカタチにした五感が研ぎ澄まされる庭」はこちら

「月を眺める時間にも気付き、一日中、一年中楽しめる家になった」施主様のお住まいはこちら

「湘南での新しい暮らしを彩るもうひとつのプライベート空間」はこちら

秋分の《七十二候》

初候:雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)9月23日〜9月27日頃

次候:蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) 9月28日〜10月2日頃

末候:水始涸(みずはじめてかるる) 10月3日〜10月7日頃

《雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)》

夏の入道雲から鰯雲(いわしぐも)や鱗雲(うろこぐも)へと変わり、秋の空は高くなっていきます。

鰯雲、鱗雲、鯖雲(さばぐも)は、どれも高度5000~15000キロ程度にできる巻積雲(けんせきうん)の俗称で、小さなかたまりがたくさん集まっている雲のことだそうです。

ちなみに、ひつじ雲は、高度が低めの2000~7000キロ程度にできる高積雲(こうせきうん)の俗称だそうです。

見え方の違いは、巻積雲(鰯雲、鱗雲、鯖雲)は薄く、太陽が透けて見えることが多いですが、高積雲(ひつじ雲)は厚みがあり、底に影ができることがあります。

どちらもほぼ年中見られる雲ですが、秋は空が澄みわたって上空まで見通しが良いため、巻積雲や高積雲が見えやすくなるとのこと。

先人たちは「鱗雲(鰯雲)が出たら3日のうちに雨」、「ひつじ雲が出ると翌日雨」などとお天気を読んでいたそうですよ。

空を見上げてそんな「空読み」を披露できたら、ちょっとかっこよくないですか?

《蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)》

夏が終わり、外で活動していた虫たちが寒さを覚え、土の中へ巣ごもりの仕度を始めるという意味です。

「蟄虫(冬ごもりする虫)」は、虫だけでなくカエルやトカゲを含む、とされていることが多いですが、ヘビを始めとする両生類や、爬虫類をさしているともいわれています。

蝶の幼虫はさなぎになって寒さに備え、クワガタやテントウ虫は成虫のまま木の根元や土の中にもぐり静かに春を待つそうです。

春分前の「蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)」と対になっていて、来年の春、啓蟄 (けいちつ)の頃になると再び姿を現します。

《水始涸(みずはじめてかるる)》

夏に花を咲かせ、たわわに実った穂が垂れ下がるこの時季は、畦の水口を切って田を乾かし収穫をします。

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」 これは、稲が実を熟すほど穂が垂れ下がるように、人も学問や徳が深まるにつれ謙虚になることを表した例えです。

知識や経験が増えるほど、自分の未熟さを自覚し、他人に対してより謙虚な態度になることを意味します。

自然の中に人の在り方を見出すほど、先人たちにとって常に身近にある存在で、よく観察をし、思いを巡らせていたのでしょうね。