急激な季節の入れ替わりで、気温、湿度、気圧などの変化にカラダがついていかない方も多いのではないでしょうか。

季節は立冬へと巡りました。

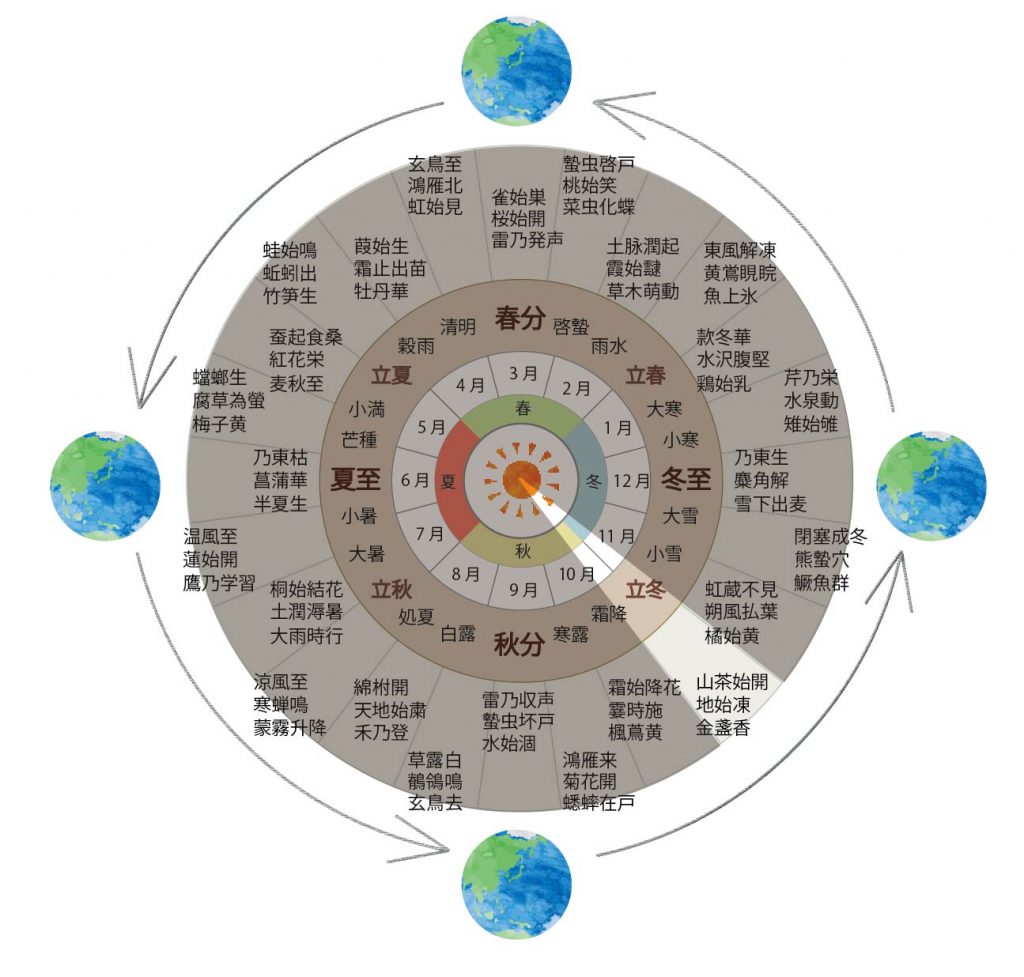

《二十四節気》のひとつ立冬(りっとう)は冬の節気、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒の最初の節気となり、冬の始まりです。

秋が深まり、冬の気配を感じ始める頃です。

朝晩の冷え込みが厳しくなり、日中の暖かさとの寒暖差が大きくなるのがこの時期の特徴です。

立冬の時期にみられる自然と暮らしの変化

「木枯らし」と呼ばれる冷たい北風が吹き始め、冬の訪れを肌で感じるようになります。

空気が乾燥し、インフルエンザなどの風邪が流行りやすくなるため、体調管理には特に注意しましょう。

食卓では、根菜類が美味しくなる時期です。

大根、白菜、かぶ、ほうれん草といった冬野菜は甘みが増し、鍋物や煮込み料理が恋しくなりますね。

本格的な冬に向けて、暖房器具や厚手の布団を準備し始めましょう。

立冬の時期は、お子さんの健やかな成長を願う七五三のシーズンと重なります。

また、昔から旧暦10月の亥の日に行われる「亥の子(いのこ)」という行事があり、無病息災や子孫繁栄を願います。

この日にこたつを出すと風邪をひかない、という面白い言い伝えもあります。

立冬は、秋の終わりと冬の始まりが交差する大切な季節です。

温かい料理や飲み物で体をあたためながら、心穏やかに過ごしてみてはいかがでしょうか。

【IeNiwa時間~冬の庭の愉しみ方~】

11月に入り、朝晩の冷え込みに冬の訪れを感じる頃となりました。

庭の木々も葉を落とし始め、少し寂しさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、冬の庭には冬ならではの楽しみ方があります。

今回は、立冬の時期から実践できる、冬の庭の愉しみ方をご紹介します。

1. 暖かい光を楽しむライティング

日が短くなる冬は、照明の使い方が鍵になります。

ソーラーライトや防水のガーデンライトを設置して、夜の庭をライトアップしてみましょう。

温かみのある光が、落葉した木々のシルエットや、常緑樹の緑を美しく浮かび上がらせ、幻想的な空間を演出します。

窓から眺めるだけでも、心癒される景色となりますし、来客時にも喜ばれること間違いなしです。

2. 冬の寄せ植えで彩りをプラス

冬枯れの庭に、彩りを添えるのが「冬の寄せ植え」です。

パンジーやビオラ、シクラメン、ジュリアンなど、寒さに強い花はたくさんあります。

また、葉牡丹やクリスマスローズ、常緑の低木などを組み合わせれば、花が少なくても見応えのある寄せ植えが完成します。

お気に入りの鉢に植えて、玄関やテラスに置くだけで、庭全体の雰囲気がぐっと明るくなりますよ。

3. 屋外リビングで冬の寒さを楽しむ

冬の澄んだ空気は、実はとても気持ちがいいものです。

温かい飲み物片手に、庭で過ごす時間を楽しんでみませんか?

テラスやウッドデッキにブランケットやクッションを置くだけで、手軽な屋外リビングに早変わり。

さらに、焚き火台や屋外用のストーブを設置すれば、暖を取りながら炎の揺らぎを眺める贅沢な時間を過ごせます。

庭でプチキャンプ気分や、冬限定の庭カフェで、ゆったり読書時間や星空観賞を味わうのも楽しいですね。

冬の庭は、春や夏とは違った静謐な美しさがあります。

ぜひ、今回ご紹介した活用法を参考に、冬の庭時間も楽しんでみてください。

庭のデザインやリフォームのご相談は、随時承っております。

IeNiwa工房まで、お気軽にご連絡ください。

立冬の《七十二候》

初候:山茶始開(つばきはじめてひらく) 11月7日〜11月11日頃

次候:地始凍(ちはじめてこおる)11月12日〜11月16日頃

末候:金盞香(きんせんかさく) 11月17日〜11月21日頃

《山茶始開(つばきはじめてひらく)》

厳しい寒さの中で、赤やピンク、白の美しい花を咲かせ、私たちの目を楽しませてくれます。

椿とよく似ていますが、山茶花は花びらが一枚ずつ散るのに対し、椿は花首から丸ごと落ちるという違いがあります。

童謡「たきび」の歌詞にも登場するほど、日本人にとって冬の風物詩としてなじみ深い花ですね。

山茶花と椿はツバキ科ツバキ属に分類される近縁種です。

葉っぱの縁を観察すると、山茶花の葉には細かいギザギザがありますが、椿の葉は滑らかなので、見分けることができますよ。

《地始凍(ちはじめてこおる)》

大地が凍り始めるほどの寒さになる頃です。

夜間の冷え込みが厳しくなり、朝には霜が降りて、畑や庭が白くなる日も増えてきます。

空気中の水蒸気が凍ってできる「霜柱」は、冬ならではの自然現象です。

子どもの頃、霜柱をザクザクと踏んで遊んだ記憶がある方も多いのではないでしょうか。

霜柱は、土の中の水分が凍って地上に押し上げられることでできます。

土壌の水分量や気温などの条件が揃わないと見ることができないという、この時期ならではのものです。

童心に帰って、久しぶりにザクザクと踏んでみませんか?

案外癒されるかもしれませんよ。

(靴は、汚れてもいいものでお願いしますw)

《金盞香(きんせんかさく)》

この頃から、可憐な水仙の花が咲き始め、良い香りを漂わせます。

金盞(きんせん)とは水仙の別名です。

他の花が少ない冬に咲くため、「冬の貴婦人」とも呼ばれ、厳しい寒さの中でもひっそりと花を咲かせる姿は、どこか希望を感じさせます。

水仙は、学名の「ナルキッソス」が、ギリシャ神話に登場する美少年ナルキッソスに由来することでも知られています。

また、葉がよく似ていますが、水仙には毒性があるので、ニラやネギと間違えて食べないよう注意が必要です。

このように、七十二候を通して見ると、立冬はただ「冬が始まった」というだけでなく、自然が少しずつ冬の姿へと移り変わって巡っていく繊細な様子を感じ取ることができますね。