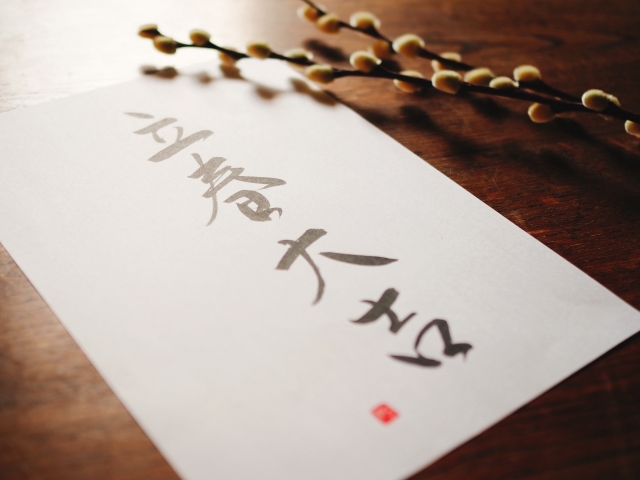

季節は節分を終え「立春」を巡りました。

まだまだ寒い時期ですが、昨日の節分を迎え新しい春の始まりです。

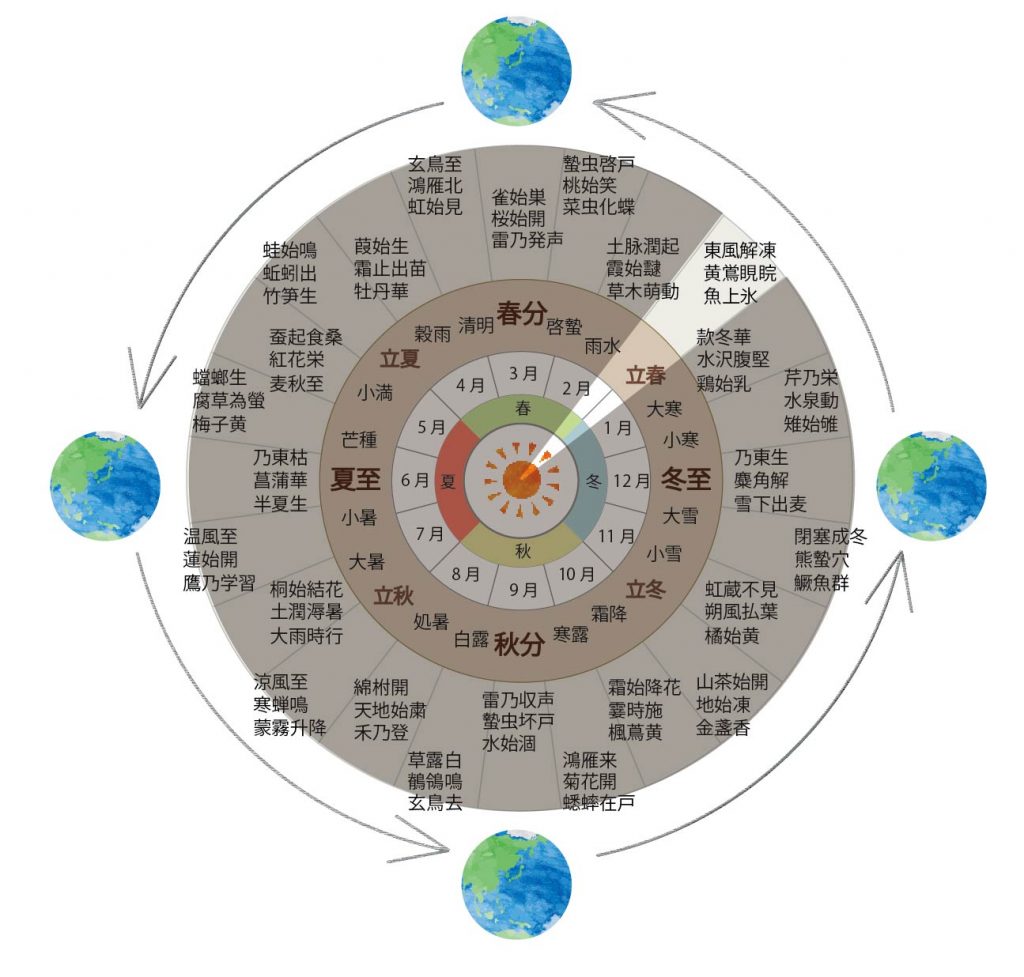

《二十四節気》のひとつ立春(りっしゅん)は春の節気、立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨の最初の節気でもあり、二十四節気の1年の始まりでもあります。

草木が芽吹き、花が咲き、多くの動物たちが活動を始める、命の躍動を感じる季節。

春を迎えた喜びと年が明けた晴れやかさに、最も華やいだ時季で、先人たちは昔から季節の「予感」や「兆し」をとても大切に暮らしていたことがうかがえますね。

この立春から始まる新しい年に初めて汲む水のことで、健康や豊作、幸福を招く水とされています。

後に新暦となり、元日の朝に初めて汲む水とされるようになりましたが、旧暦ではこの立春が1年の始まりでしたので先人たちのならわし習ってみるのはいかがでしょうか。

まず神棚にお供えをして、それから食事の仕度や洗顔に使います。

そして、煎茶やほうじ茶に、結び昆布や小梅などを入れていただきます。

この若水を使って淹れたお茶は縁起物として「福茶」と呼ばれます。

立春の朝に、少しだけ時間をとってじっくりと沸かしたお湯でお茶を淹れ、カラダを温めることからスタートしてみてはいかがでしょうか。

立春の《七十二候》

初候:東風解凍(はるかぜこおりをとく) 2月3日〜2月7日頃

次候:黄鴬睍睆(うぐいすなく) 2月8日〜2月12日頃

末候:魚上氷(うおこおりをいずる) 2月13日〜2月17日頃

ひとつずつ見ていきましょう。

《東風解凍(はるかぜこおりをとく)》

暖かい春の風が川や湖の氷を解かし始める頃。

七十二候では、この季節から新年が始まります。

東風(こち)とは春風のことで、人々が心待ちにしていたもののひとつ。

春風とは南から吹く暖かい風のはずなのに、どうして東風というのでしょう?

それは、七十二候がもとは中国から渡ってきた暦だからです。

中国では陰陽五行の思想が親しまれていて、春は東を司るということから東風というそうです。

この季節に最初に吹く、南寄りの強い風が「春一番」です。

立春になり暦の上では春ですが、2月はまだまだ寒いですね。

その寒さのことを先人たちは敢えて「春寒(はるさむ)」や「余寒(よかん)」と呼んで暖かな春の到来を心待ちにしていました。

もう春なのだから、この寒さは冬の名残りなんだよ、と。

旧暦の2月8日は「事始め」と呼ばれ、農作業が始まり、一年の営みが始まる日でした。

(江戸時代や関東の一部では、正月の儀式を始める12月8日を「御事始め(おことはじめ)」とし、正月の儀式が終わる2月8日を「御事納め(おことおさめ)」としていました。)

何か新しいことに着手することも「事始め」。

春に向けて新たにチャレンジし始めるきっかけにするのもいいですね。

《黄鴬睍睆(うぐいすなく)》

春の到来を告げる鴬が山里で美しい鳴き声で鳴き始める頃。

鶯は、早春に鳴くことから「春告鳥(はるつげどり)」ともいわれ、春になって初めて聞く鶯のさえずりを「初音」といいます。

古来より「梅に鶯」などといって五感で春の兆しを愛でてきたのです。

誰しも知っている鶯の鳴き方「ホーホケキョ」「ケキョケキョ」。

「鶯の谷渡(たにわたり)」といいます。

では、なぜ春先だけその美声を聞くことができるのでしょう?

実は寒い時期の鶯は「チャッチャッ」と地鳴きをするだけなので、その存在がわかりにくいだけ。

春になると繁殖期のラブコールや縄張り宣言の声としてさえずりを始めるという訳です。

この、鶯の鳴き声の代名詞である「ホ—ホケキョ」ですが、鶯も初めはこの様に鳴くことができないそうです。

練習を重ねてだんだんと上達していくんですって!

その上達の早さには、人と同じように個体差があるといいますから、なんだか、他人事ではないですねw

若鳥は幼い頃に聞いた他の鶯の鳴き声を覚えていて、次の年の春にそれを思い出しながら練習して上手くなっていくそうです。

なんとも、健気。

春告鳥の声を聞いたときは「がんばって!」とつい応援してしまいそうです。

《魚上氷(うおこおりをいずる)》

暖かくなって水がぬるみ、割れた氷の間から魚が飛び跳ねる頃。

そんな春先に薄くなった氷のことを「薄氷(うすらい)」と呼んでいます。

寒い冬の間水の底でじっとしていた魚たちも水がぬるむと元気に泳ぎ始めている、という喜びを表しているのかもしれません。

実際に魚が飛び出てきたといいうことはないと思いますが、思わず薄氷が割れた間から飛び跳ねるという表現をした先人たちの喜びが伝わってくる気がしますね。

先の候では鶯を「春告鳥」と呼ぶことをご紹介しましたが、「春告鳥」ならぬ「春告魚(はるつげうお)」という言葉はご存知ですか?

春告魚の代表的な魚はニシンだったそうですが、1950年代からニシンの漁獲量が減り、ニシンに代わりメバルが春告魚と呼ばれるようになってきたとか。

しかし、地方によってはこの2つの魚ではピンとこないことも。

東北地方では桜マス、関西ではイカナゴやサクラ鯛、四国・九州ではシロウオやカツオなどが春告魚とされているそうですよ。

それぞれの地域で、それぞれの旬の魚から春を感じるというのは面白いですね!

お店で並ぶ魚たちの顔ぶれが変わり始めて「あ!春が来たなぁ」と感じるようになったら、もう『季節めくりマスター』です!