寒の戻りの雪には驚きましたが、晴れた日には「春」に出会いに出掛けたくなるような気候になってきましたね。

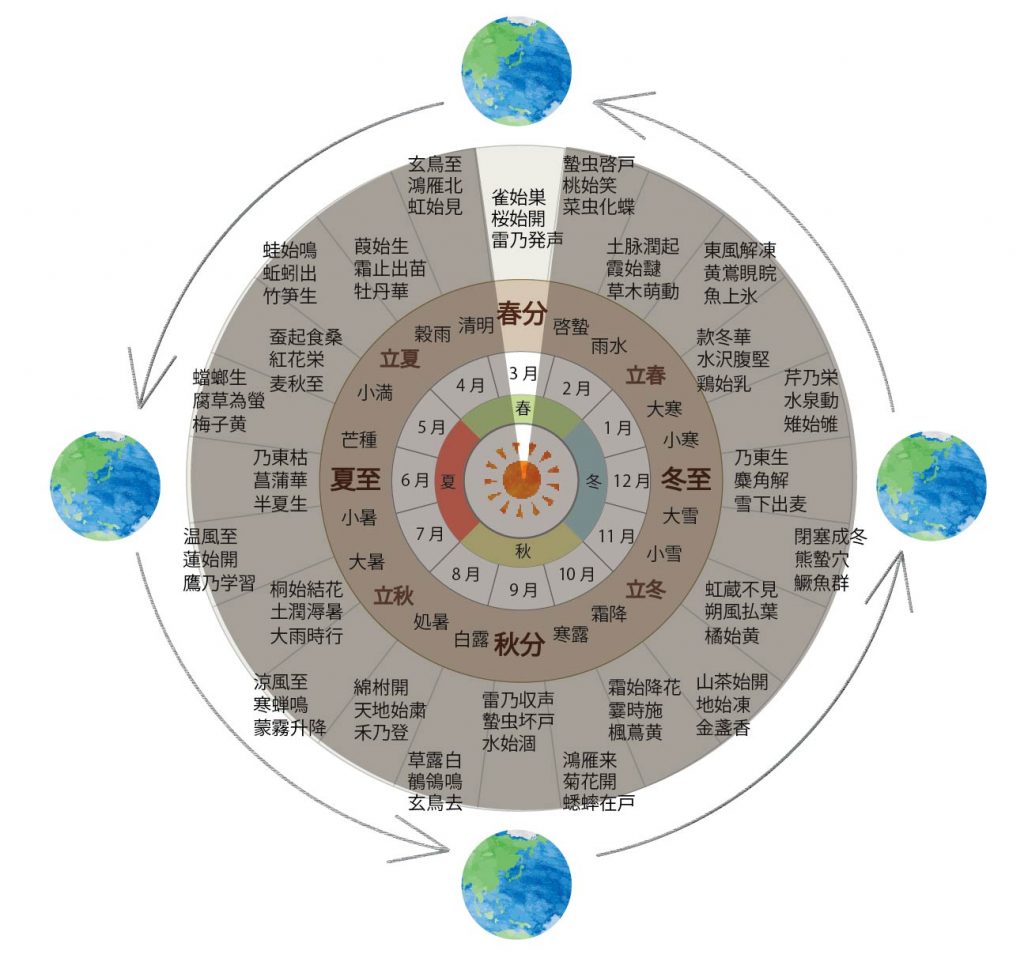

季節は二十四節気の「春分」へと巡りました。

《二十四節気》のひとつ春分(しゅんぶん)は春の節気、立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨の4番目の節気です。

春分とは、太陽が真東から昇り、真西に沈む日のこと。

昼と夜が同じ長さになる春分の時期を二十四節気の大きな節目のひとつとします。

この頃には雨と晴れの日を繰り返し、一雨ごとに暖かさを実感できますが、急に寒気団が南下して真冬の寒さに戻ることがあって、寒の戻りと呼ばれます。

春分の日をはさんだ、前後3日の7日間が、春のお彼岸です。

春分の日は彼岸の中日といいます。

極楽浄土は西にあると信じていた先人たちは、太陽が真西に沈むこの日が極楽浄土に最も近づける日と考えたようで、彼岸に仏事を行うようになったとか。

「暑さ寒さも彼岸まで」といわれる通り、ようやく暖かくて心地の良い季節の始まりですね。

天文学的には、春分のから夏至の前日までが「春」となります。

近年は、早い時期から暑くなって夏のような日がやってくるので、外に出て、少しゆったりとこの春の陽気を五感で味わいましょう。

農林水産省のガイドラインに基づいて食用として安全に栽培された花のことを食用花と言います。

販売されているエディブルフラワーは、毒性がなく無農薬か低農薬で育てられています。

少し手間をかけて、ドライフラワーや砂糖漬けにしておくと、長期の保存が可能になる上、いつでも紅茶に入れたり、お菓子に使ったりして楽しむことができます。

お庭の食用花を飾り付けたいつもと違ったテーブルを演出して、『おうちカフェ』気分で、家の中で春を感じるのはいかがでしょうか。

春分の《七十二候》

・初候:雀始巣(すずめはじめてすくう) 3月20日〜3月24日頃

《雀始巣(すずめはじめてすくう)》

雀が枯草や毛を集めて巣を作り始める頃です。

現在は瓦葺きの家が減ってきていることも、雀が少なくなってきた一因だと言われています。

そんな、人間の暮らしに寄り添って生きている雀たちの住環境問題を私たちが作り出しているという事実。

できるだけ、お互いが住み心地のよい環境を保ちながら共存していけたらいいですね。

《桜始開(さくらはじめてひらく)》

野生の山桜や染井吉野の花が咲き始める頃です。

うららかな春の陽気に誘われて、あちらこちらで開花が始まるこの時季、桜前線の北上を日本中が待ち望む、お花見の季節の到来です。

今ではお花見の桜といえば染井吉野がほとんどですが、実は江戸時代につくられた比較的新しい品種なのです。

この染井吉野ですが、実は繁殖能力が極めて低く、人間が接ぎ木をしないと増えません。

染井吉野が好きな人間が脈々と繋いで増やし、愛されてきた染井吉野。

日本では、卒業、入学、就職と、大切な人生の節目は、桜の記憶と共にあると思いませんか。

先人から受け継がれてきた、私たちならではの「桜」に対する感情は、ひとつの誇るべき文化ではないでしょうか。

桜のつく旬の味覚に桜餅がありますね。

この桜餅に種類があることをご存知ですか?

どちらも、桜の葉の塩漬けで包んであり、香りを楽しみながら春をしみじみと感じる和菓子です。

《雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)》

春の訪れを告げる雷が鳴り始める頃です。

この候は、秋分の初候「雷乃収声 (かみなりすなわちこえをおさむ)」と対になる候です。

春の雷はひと鳴りふた鳴りで止むことが多く、夏の雷雨とは違うようです。

その分大きな音に感じられて印象深くなるのでしょうか。

この時期は、暖かい日が多いのですが、時に北から冷たい空気を伴った高気圧が南下して低温になったり、南関東では雪や雹(ひょう)が降ることも。

そんな桜が咲く頃に一時的に冷え込む様子を「花冷え」といいます。

美しい言葉ですね。

毎年自然の営みは季節ごとに訪れていて「今年もここにきましたね。」と、どこか急いた現代の人びとの気持ちを安心させてくれるような気がしませんか。

そんな季節を感じるアンテナは、少しずつ感度良好になってきましたでしょうか?