4月に入り、桜も満開の頃となりましたね。

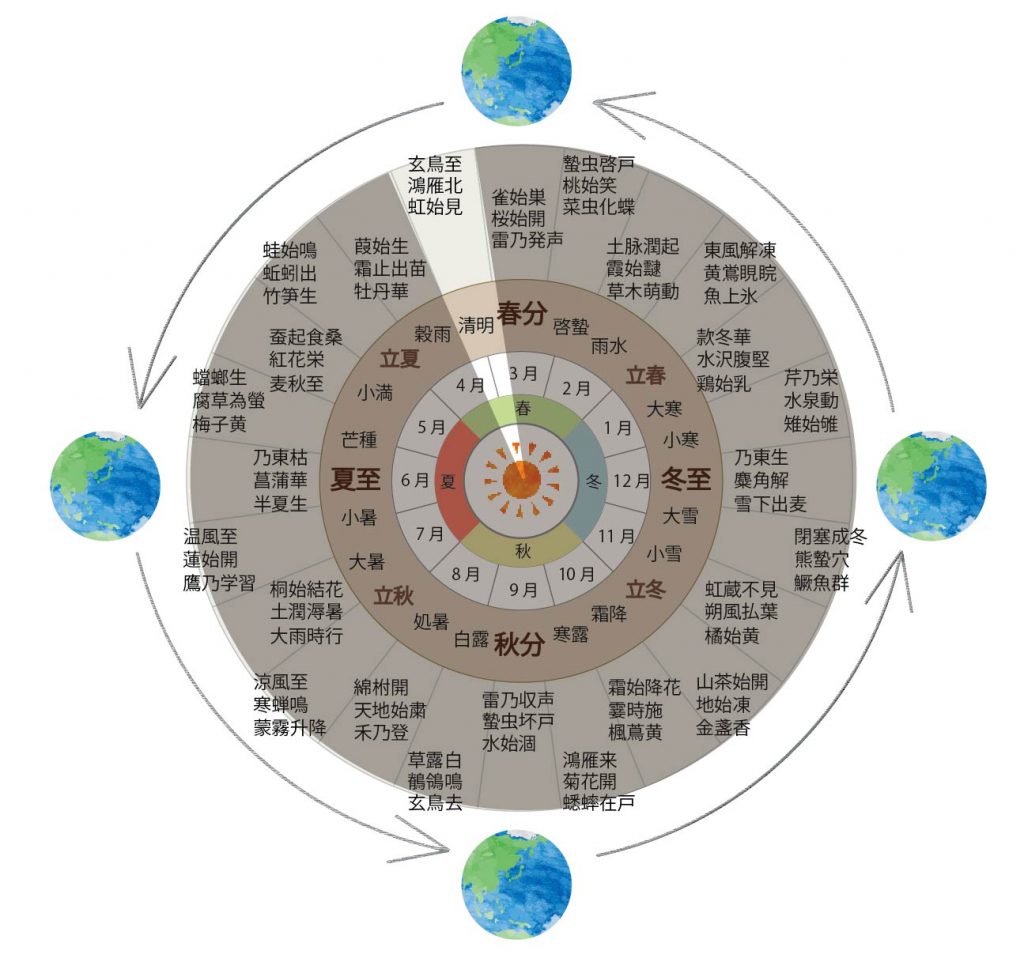

季節は『清明』を巡りました。

清明とは「清浄明潔」という言葉を略したものといわれます。

すべてのものが清らかで生き生きして明るいという意味です。

若葉が萌え、花が咲いて、鳥たちが歌い舞い飛ぶ、それぞれの生命がいきいきと輝く季節の到来です。

これは、冷たい北風の季節が終わり、春の到来を知らせてくれる風。

この時期になると晴れの日は暖かくて湿度も低く、とても過ごしやすくなります。

木々の緑や色とりどりの花を眺めながら、散策を楽しみましょう。

この頃、空は青く澄んで気候は温暖になり、まさに清々しい時期。

新年度が始まり、新しい環境での生活や仕事がスタートする人も多いですよね。

その分エネルギーをたくさん使う時期ともいえます。

清々しい春の息吹を感じながら、動植物の生命力も分けてもらって乗り切りましょう。

清明の《七十二候》

・初候:玄鳥至(つばめきたる) 4月4日〜4月9日頃

・次候:鴻雁北(こうがんかえる) 4月10日〜4月14日頃

・末候:虹始見(にじはじめてあらわる) 4月15日〜4月19日頃

《玄鳥至(つばめきたる)》

燕(つばめ)が南の国から渡ってくる頃。

「玄鳥 (げんちょう)」とは燕の異名で、黒い鳥という意味だそうです。

燕尾服の名の元になったふたつに切れ込んだ長い尾が特徴的ですね。

冬を暖かい東南アジアで過ごした燕たちは、繁殖の為、春になるとはるばる海を渡って日本にやってきます。

もともと日本で生まれ育ったのですから、帰ってくるという感じでしょうか。

燕の飛来は、本格的な春の訪れと農耕シーズンを表しています。

そして、雀同様人間の近くに巣をつくり、外敵から身を守る生き方を選んだ燕。

最近では、駅の改札やスーパーの軒下など、かなり人通りのある場所で燕が巣をつくり、子育てをしているのを見かけます。

頭上すれすれを燕が飛び交ったり、フンが落ちるので、巣の下にカラーコーンを置いたり、張り紙をしている様子や、行き交う人々がそれを温かく見守っている様子が、とても自然な共存で心が温まる光景だと思います。

親鳥が危険に思ったり、環境が変化したりすると、巣を捨ててどこかに行ってしまうこともあるそうです。

あまり近づき過ぎず、適度な距離で見守ることが大切なのかもしれませんね。

信頼された人間が、どの様に見守っていくのか、試されているのかもしれません。

《鴻雁北(こうがんかえる)》

10月上旬の七十二候には「鴻雁来 (こうがんきたる)」という季節があり、春に帰っていった雁が、その頃また日本へとやってくることを表しています。

昔からたくさんの作品に登場したり、人々にとって思い入れの深い鳥ですが、現在日本ではその数を減らし、保護鳥の対象になってしまっています。

人が人らしく、心豊かに季節を動植物から感じる。

この習慣が少しでもそんなことに意識を向けるきかっけになるといいな、と思います。

《虹始見(にじはじめてあらわる)》

春が深くなるにつれ、空気が潤ってくるので、この時期からきれいな虹を見ることができます。

ところで、漢字で虹は「虫偏」ですね。

これはなぜなのか、不思議だと思ったことはありませんか?

虹と虫はあまり結びつかないような気がしますが、中国では虹を「空にあらわれる大きな蛇」と見なす考えがあったようです。

大きな蛇が天に昇り、龍になると考えられていたそうですよ。

日本では、「虹の懸け橋」など、知らないどこかに行けそうな夢のあるメルヘンチックなイメージなので、力強い龍とは結び付きにくいのかもしれません。

虹色といえば日本では赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の7色。

でも、アメリカなどでは一般的に6色といわれていて、国や地域によっては5色、3色、2色というところもあるのだそう。

これは、何色ととらえるかは国や地域によってそれぞれ違っていたり、そもそもその色に名前がついていなかったりするため。

そう考えると、“虹は7色”と1番色数が多くて、しかも全ての色にちゃんと名前がある日本の繊細な色文化は素敵だと、改めて思いませんか。