やっと、あったかいと感じる日が続くようになり、新緑が目に優しく、草花も次々と春の顔を見せてくれるようになりましたね。

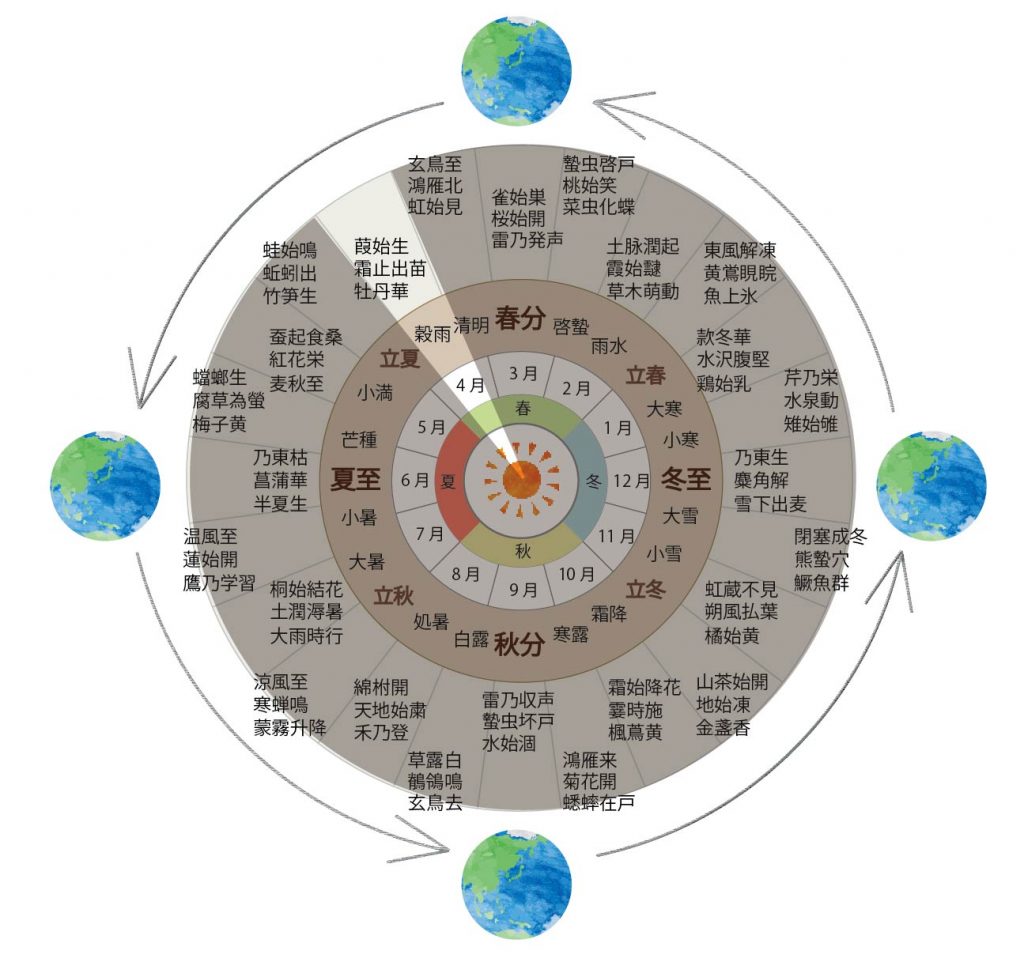

季節は『穀雨』へと巡りました。

《二十四節気》のひとつ穀雨(こくう)は春の節気、立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、の最後の節気です。

穀雨(こくう)とは、たくさんの穀物(米、麦、粟(あわ)、稗(ひえ)、黍(きび)、豆などの類)に、たっぷりと水分と栄養がため込まれ、元気に育つよう、天からの贈り物でもある恵みの雨が、しっとりと降り注いでいる頃のことです。

この時期に降る雨は、作物にとって恵の雨です。

それだけに、雨の名が多くあります。

百穀を潤し芽を出させる恵の雨「百穀春雨(ひゃっこくはるさめ)」「百の雨」

穀物を育む雨「瑞雨(ずいう)」

草木を潤す雨「甘雨(かんう)」

春の長雨「春霖(しゅんりん)」

開花を促す「催花雨(さいかう)」

菜の花が咲くころに降る「菜種梅雨(なたねづゆ)」 などなど。

この時季に、特に雨が多いというわけではありませんが、穀雨以降、降雨量が多くなり始めます。

種まきなどを始めるのに適した時期なので、農作業の目安にされています。

「清明になると雪が降らなくなり、穀雨になると霜が降りることもなくなる」

という言葉があるように、南の地方ではトンボが飛び始め、冬服や暖房器具とも完全に別れる季節です。

変わりやすい春の天気もこの頃から安定し、次第に日差しも強まりはじめます。

穀雨は、春の最後の二十四節気。

季節は既に晩春となり、徐々に夏へと移り変わっていきます。

【IeNiwa時間~ローズマリーを愉しもう~】

「家」と「庭」を合わせて愉しむ豊かな暮らし=IeNiwa Style

そんな暮らしの中に季節感を彩るようなひとときを過ごすヒントをご紹介します。

一年中、緑を絶やさない常緑性の植物は、お庭にあるといろいろとありがたい存在ですね。

中でも、ローズマリーはとても丈夫で虫もつきにくく、手間もかからない上、いろんな楽しみ方があります。

一度植えたら、庭を美しく彩り、そのすがすがしい香りの葉を惜しみなく分けてくれます。

まっすぐに育つ立性、地面を這うように生長する匍匐性(ほふくせい)、その中間の半匍匐性があります。

ローズマリーは香りがよいだけでなく、抗菌作用、抗酸化作用が高く「若返りのハーブ」と呼ばれ、ハーブティーや料理にはもちろん、消臭剤・入浴剤・チンキ剤など、さまざまな活用法があります。

生花でもドライでもどちらでも使用できるので、保存がきくのもいいですね。

↑塩コショウで下味をつけた肉や魚を、ローズマリーや他のハーブと一緒に一晩寝かせて焼くだけで、風味豊かな簡単メニューの出来上がり!

↑乱切りにしたジャガイモとつぶしたにんにく、塩、ブラックペッパー、みじん切りにしたローズマリー、オリーブオイルを混ぜて200度に熱したオーブンで20~30分焼くだけのローズマリーポテト。

ほくほくとしたジャガイモに、ローズマリーの香りとぴりっと効いたブラックペッパーが絶妙な味わいです。

↑フォカッチャやクッキーに混ぜると色みや香りのポイントに。

やみつきになる大人の味わいになります。

↑チーズやドライトマトなどと一緒にオイルに漬け込んでも。

この漬け込んだオイルも調理に使用できます。

↑ローズマリーが育ちすぎて使いきれないという場合は、剪定をしたローズマリーを束ねてスワッグにして、玄関や部屋に飾るのもおすすめです。

↑リース型にまとめてディスプレイするのもいいですね。

↑季節ごとに他のハーブと一緒にサシェにして、引き出しに入れたりハンガーに付ければ、香りを楽しむと同時に浄化もできて一石二鳥。

植物が持つ有効成分をアルコールで抽出したエキスであるチンキ(ティンクチャー)を作って活用してみませんか。

ハーブチンキは飲み物に数滴垂らしたり、うがい薬として使ったり、虫刺されに塗ったりすることができます。

ローズマリーには、殺菌作用や抗炎症作用、鎮痛・鎮静作用があるとされる「シネオール」などの成分が含まれています。

そのため、ダニやノミ、蚊などの防虫効果が期待できるのだそうですよ。

【虫よけスプレー(エアフレッシュナー)のつくり方】

<材料>

・ホワイトリカー(アルコール濃度30~40度) 100cc

・水 200cc

・ハーブ類 30~40g

(ローズマリー、ミント、タイム、レモンバーム、レモングラス、ラベンダー、ゼラニウム柑橘類の皮など、1種類でも混ぜても可、フレッシュでもドライでも可)

・清潔なびん 約500㏄

・コーヒーフィルター

※アルコールが苦手な方は、アルコール濃度を薄めに調節するか、水だけでつくります。

その場合は、冷蔵庫で保管をして早めに使い切るようにしましょう。

※チンキ(ティンクチャー)の場合は、水を入れずに、びんに入れたハーブが浸る量のホワイトリカーを入れます。

(この場合は冷暗所で1年ほど保存が可能。ただし、カビや浮遊物が確認された場合は使用を控えてください)

<つくり方>

①びんにハーブとホワイトリカーを入れ、ハーブにアルコールが染み込むように揺らします。

(フレッシュの場合はよく乾かしてから入れます)

②①に水を加えてさらに揺らします。

③1週間毎日揺らして冷暗所に保存し、その後3週間ほどおいてから、コーヒーフィルターでこします。

※肌に少量をつけてテストをして、問題がなければスプレー容器に移し替えて使用します。

服などにつくと、しみになりますので、ご注意ください。

・初候:葭始生(あしはじめてしょうず) 4月20日〜4月24日頃

・次候:霜止出苗(しもやみてなえいずる)4月25日〜4月29日頃

・末候:牡丹華(ぼたんはなさく) 4月30日〜5月4日頃

水辺の葭が芽吹き始め、山の植物、野の植物が緑一色に輝き始める頃です。

だんだんと暖かくなり、野山だけでなく、水辺の葭 (あし) も芽を吹きはじめる季節。

葭の新芽は、水面から角のようなとがった芽が出てくるので「葦牙(あしかび)」、「葦角(あしづの)」、「葦の錐(きり)」などと呼ばれます。

葭は夏に背を伸ばし、秋に黄金色の穂をなびかせます。

春になって空気が緩み始めると、「春眠暁を覚えず」という言葉を思い出しませんか?

「春めいて朝が温かくなり、気持ちがよくてつい寝坊してしまう」といったニュアンスで使われがちですが、実は違うのだそうです。

「夜明けが早くなって、いつの間にか朝が訪れるなんて、つくづく春だなぁ」という意味なのだそう。

朝の訪れが早まってくる春という、季節を感じる言葉だったのですね。

暖かくなるとともに、霜が降りなくなり、苗が健やかに育つ頃です。

種籾(たねもみ)が芽吹き、すくすく青々と伸びていきます。

霜は、農業に対する影響が大きく、特に茶葉にとっては大敵です。

稲の種は直接本田へはまかず、20センチほどに生長してから移し植えます。

こうする方が水害を避けるのにも、よい苗を育てるにも都合がいいからだそうです。

その苗を育てる小規模な田んぼを「苗代(なわしろ)」といいます。

田植えの準備が始まり、活気にあふれている農家の様子が連想できる季節ですね。

百花の王である牡丹が開花し始める頃です。

牡丹は、晩春から初夏にかけて直径10~20cmの豊麗な花をつけ、色も紅・淡紅・白・紫など様々です。

春から夏へと移りゆく季節の橋渡しをするように咲き始めます。

そして立春から数えて88日目、穀雨が終わるこの頃に八十八夜を迎えます。

八十八夜(はちじゅうはちや)とは季節の移りかわりの目安となる雑節(ざっせつ)のひとつです。

「夏も近づく八十八夜……」という『茶摘み』の歌詞の通り、この頃から霜が降りなくなり、気候が暖かく穏やかになるので、稲の種まきや茶摘みの目安とされてきました。

また、「八十八」を組み合わせると「米」という字になることや、「八十八」は末広がりで縁起がよいため、豊作祈願の行事や夏の準備を始める吉日ともされているそうです。

この頃にふいに冷え込む夜があり、霜が降ると農作物に多大な影響があるので、くれぐれも油断はしないようにと、この霜を「八十八夜の別れ霜」と呼んでいるそうです。