季節は立夏へと巡りました。

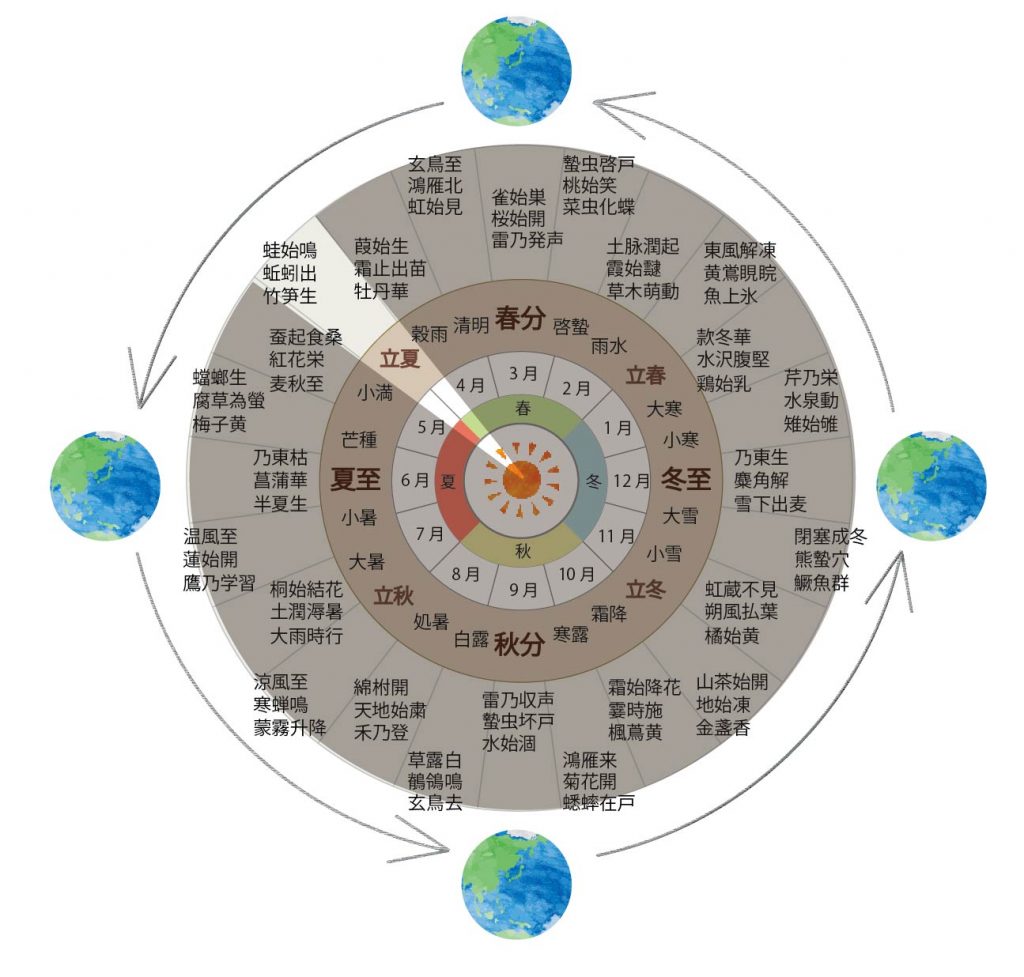

《二十四節気》のひとつ立夏(りっか)は夏の節気、立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑、の最初の節気です。

新緑を青々と茂らす木々たちがとても美しく、爽やかな風を感じる五月晴れの季節。

気温は高くても、梅雨の手前で湿度も低いため、とても過ごしやすく晴れた日が続く1年で最も爽やかな時期。

外で過ごすには最適な季節ですが、もうすでに紫外線が強くなってくる頃でもありますので、お出かけの時には対策を忘れないようにしましょう。

家など安全な所より、外にいる方が警戒感が増え、β波が沢山出るといわれていて、外で食べる方がβ波が強く働き、味覚も敏感になるのだそうです。

立夏の《七十二候》

・初候:蛙始鳴 (かわずはじめてなく) 5月5日〜5月9日頃

・次候:蚯蚓出 (みみずいずる) 5月10日〜5月14日頃

・末候:竹笋生 (たけのこしょうず) 5月15日〜5月20日頃

《蛙始鳴 (かわずはじめてなく)》

野原や田んぼで蛙が鳴き始める頃です。

蛙の声が賑やかになってくると、野山の若葉もみずみずしく輝いて、まもなく本格的な夏が訪れます。

「かわず」はもともと、川にすむ蛙を「河之蝦(かわづがえる)=川の蛙」といって、田んぼの蛙と区別していたものが次第に略されて「かわず」となり、一般の蛙の異名として使われるようになりました。

蛙の鳴き声はオスの蛙がメスの蛙を恋しがって鳴く声なんだそう。

雨蛙(あまがえる)、殿様蛙(とのさまがえる)、蟇蛙(ひきがえる)、牛蛙(うしがえる)などのそれぞれに違った鳴き声の合唱ラブソングといったところでしょうか。

立夏へと移る5月5日は五節句のひとつ「端午の節句」です。

男の子の健やかな成長を祈願する日です。

別名「菖蒲(あやめ)の節句」ともいわれ、強い香りを持つ菖蒲の葉を軒に吊るしたり、根を刻んで入れたお酒を飲んだりして災厄を祓う日でもあります。

中国から日本に伝来した当初は、厄払いの菖蒲の節句の色合いが濃かったそうですが、鎌倉時代に武家社会となるにつれて、現在の男の子の成長を願う日へと変化していきました。

江戸時代になって男児の健康を祈る鯉のぼりを掲げたり、兜を飾る風習になり、菖蒲の音が「勝負」や「尚武」に通じることから、後に武家の男児の立身出世と武軍長久を祈る日となりました。

菖蒲をお風呂に入れる菖蒲湯は、古くから薬草として用いられてきた菖蒲の香りでリラックス効果や血行促進、肩こりや腰痛の解消などが期待できるそうですよ。

ぜひこの日の由来を子供たちに語り伝えながら、菖蒲湯にゆったりと浸かってみるのはいかがでしょうか。

《蚯蚓出 (みみずいずる)》

蚯蚓(ミミズ)が土の中から出てくる頃です。

蚯蚓は夏の訪れを告げ、田畑の土を豊かに肥やしてくれる隠れた味方です。

名前の由来は手足がなく目もないその姿から「目見えず」という言葉が派生したと言われていますが、ちゃんと光を感知し、暗がりに進む性質をもっています。

蚯蚓が掘ったトンネルは植物の成長に大切な空気や水の通り道となり、落ち葉などの有機物を食べて、土の中に窒素やリンを含む栄養豊富のフンをすることで植物が育ちやすい土質に作り変えるので「自然の鍬 (くわ)」とも呼ばれています。

《竹笋生 (たけのこしょうず)》

筍(たけのこ)がひょっこりと土の中から出てくる頃です。

筍は広い意味ではイネ科の竹の若芽のことを指します。

生長が早く、1日に120センチも伸びた記録があるとか?!

なぜ、こんなにも生長が早いかというと、竹には筍の時から60個ほどの節があり、それぞれの節に生長点があるため、それらが同時に生長して、驚異的な速さで伸びていくのだそうです。

このような筍の生態が元になっている言葉があります。

この季節に雨が降ると、筍が次々と生えてくることから、一斉に似たような事が続いたり、物事が現れたりする様子を表すようになりました。

季節を味わう旬の食材としても、植物繊維が多く含まれたヘルシーな食材としても人気の筍は、日本で古来から食べられてきました。

世界的には中国・日本・韓国などの東アジアが中心に食されてきました。

現代でも欧州の大きな町では、アジア食材店でタケノコの細切りの缶詰が「Bamboo」と書いて売られている程度で、 普通のスーパーなどには滅多に無いそうです。

もちろん生の筍は出回りません。

現地の人々はよほどアジアの料理に興味が無ければ、調理方法すら分からない食材なのではないでしょうか。

日本人にとっては、こんなにも季節の到来を感じる馴染みあるものなので、なんだか不思議な感じがしますね。

筍が出回る旬の時期は、以下になります。

・孟宗竹(もうそうちく):春先の3月初旬~5月中旬

最もポピュラーな品種で、大型のものが多く、苦みと甘みをバランス良く兼ね備えた品種

・真竹(まだけ):4月半ば~5月下旬

強い苦みやえぐみが特徴的な品種

・淡竹(ハチク):4月半ば~5月下旬

小ぶりで柔らかい食感のあっさりとした味わいの品種

掘った直後から堅くなり始め、えぐみが増す筍は、美味しさを最大限に味わうには、掘ってから1時間以内に調理をするのが目安とされているそうですよ。

穂先は、黄色で開いていないものを選ぶのが良いです。

穂先が緑色のものは、日に当たった証拠で、筋が硬く、えぐみが強いそうです。

朝掘りの新鮮なものは下茹でせずにそのままお刺身でいただけるほど。

まわりに竹藪が減ってきた今の時代となっては、その美味しさを味わうことはなかなかに難しく、とても贅沢な味となってしまったのかもしれないですね。